うっ滞性皮膚炎と色素沈着|原因・対策・治療法を専門医が解説

足首やくるぶし周辺の皮膚が黒ずんできた、かゆみや痛みを伴う赤みが出てきた…そんな症状でお悩みではありませんか?

これらは単なる皮膚トラブルではなく、うっ滞性皮膚炎という血流障害に伴う病気のサインかもしれません。

この記事では、以下の内容をわかりやすく解説します:

- うっ滞性皮膚炎と色素沈着の原因

- 放置によるリスクと注意点

- 予防と進行防止のための具体的対策

- 専門的な治療が必要なケース

うっ滞性皮膚炎とは?

うっ滞性皮膚炎(うったいせいひふえん)は、主に下肢、特に足首やくるぶし周辺に発生しやすい慢性皮膚炎です。

原因は、静脈の血流障害による慢性的なうっ血(血液の滞留)です。

本来、静脈には血液を心臓に押し戻すための逆流防止弁が備わっていますが、これが壊れたり機能不全に陥ると、血液が足の静脈内に逆流・滞留します。

滞留した血液は血管壁に圧力をかけ、毛細血管の損傷や血液成分の漏出を引き起こし、それによって周囲の皮膚に慢性的な炎症が生じます。

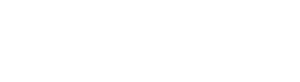

この状態が続くと、皮膚のかゆみ・赤み・痛みといった初期症状が現れ、さらに進行すると皮膚の硬化や皮膚潰瘍(傷口が治らない状態)を形成するリスクも高まります。

うっ滞性皮膚炎は単なる皮膚トラブルではなく、静脈の血流障害の結果として現れる病気であり、早期診断と適切な治療が不可欠です。

色素沈着の原因|ヘモジデリンとは?

うっ滞性皮膚炎で目立つ症状のひとつが茶色〜黒っぽい色素沈着です。その主な原因はヘモジデリンという物質です。

静脈血が滞ることで毛細血管が破れ、血液成分が皮膚下に漏れ出します。漏れた赤血球が壊れると、鉄分を含むヘモジデリンが皮膚に沈着し、色素沈着を引き起こします。

色素沈着は消えるのか?

治療によりある程度までは薄くなります。しかしながら、うっ滞性皮膚炎による色素沈着は自然に完全に消えることは難しいです。

ヘモジデリンが皮膚に深く沈着しているためです。

男性の患者さんは色素沈着をあまり気にされませんが、女性の患者さんは美容面でコンプレックスになりますので、色素沈着が起きる前に予防することが非常に重要です。

放置リスク|色素沈着が悪化すると?

血流障害を改善せずに放置すると、足の静脈内に血液が滞り続け、周囲の組織に慢性的な圧力がかかり続けることになります。

その結果、毛細血管から血液成分が漏れ出し、炎症や浮腫(むくみ)を引き起こし、皮膚は次第に弾力性と柔軟性を失って硬く厚くなっていきます。

さらに進行すると、皮膚表面の代謝が悪化して傷が治りにくくなり、小さな外傷でも皮膚潰瘍を形成しやすくなります。

潰瘍部分は外部からの細菌感染に対して無防備になるため、感染症リスクも高まります。

重症化すると、蜂窩織炎(ほうかしきえん)や、まれに敗血症といった全身に影響を及ぼす重大な合併症に至る可能性もあります。

このような深刻な事態を防ぐためにも、早期の血流改善と専門的な治療が不可欠です。

うっ滞性皮膚炎と色素沈着の原因|下肢静脈瘤との関係

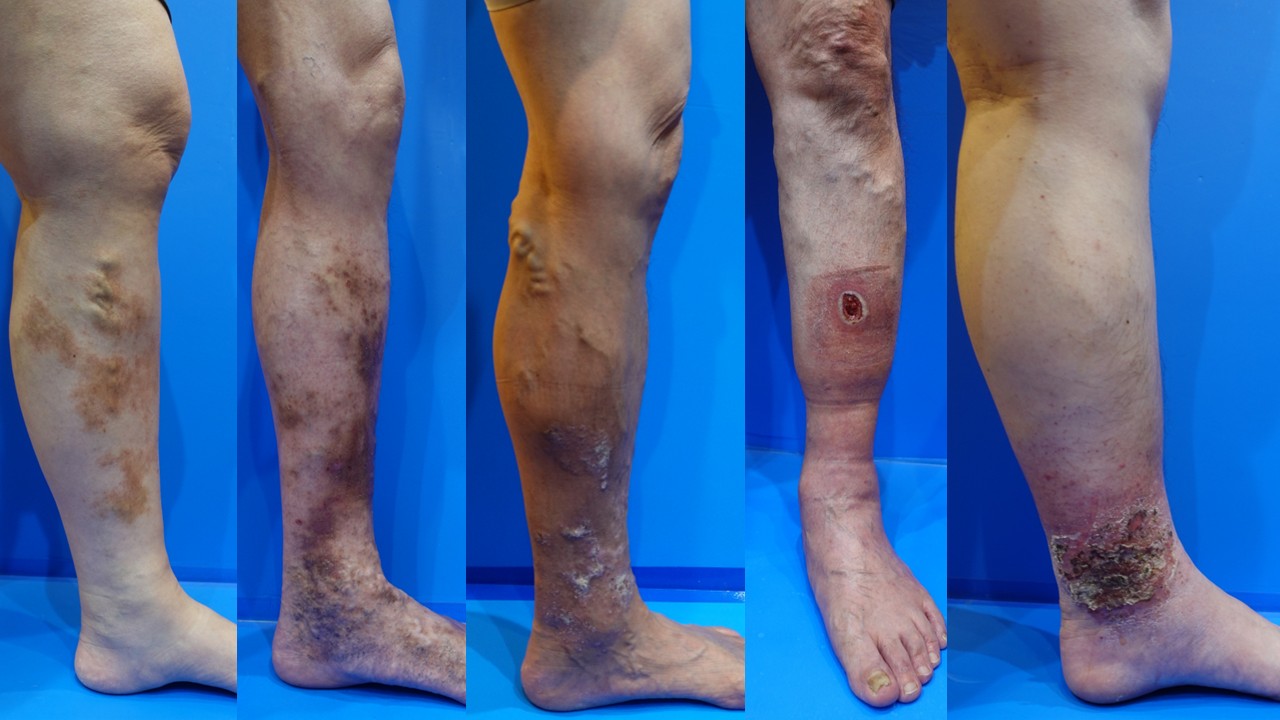

下肢静脈瘤は、足の静脈に存在する逆流防止弁(静脈弁)が壊れることで発生します。

通常、静脈弁は血液が心臓に向かって流れるように一方向に開閉していますが、弁が壊れると血液が重力に逆らえず、足側に逆流し、静脈内に血液が異常に滞留します。

この血液の逆流と滞留による慢性的な静脈圧の上昇が、うっ滞性皮膚炎や色素沈着といった皮膚症状の根本的な原因となります。

特に、足首やくるぶし周囲に茶色〜黒っぽい色素沈着が見られる場合、単なる皮膚の老化現象や打撲跡と誤解されやすいですが、実際には背後に下肢静脈瘤という静脈の血行障害が潜んでいる可能性が高いのです。

この状態を放置すると、色素沈着が進行するだけでなく、うっ滞性潰瘍や感染症といった重篤な合併症へ発展するリスクも高まります。

したがって、皮膚に異常な色素沈着が見られる場合には、自己判断で様子を見ず、早期に専門医による診察と適切な治療介入を受けることが非常に重要です。

関連記事【下肢静脈瘤について専門医が詳しく解説しました】を読む

よくある質問(FAQ)

- Q:色素沈着はどのくらいで薄くなりますか?

- A:早期に治療を行えば半年〜1年で薄くなることがありますが、完全に消すことは難しく、予防が最も重要です。

- Q:皮膚科ではなく血管外科を受診する理由は?

- A:うっ滞性皮膚炎の根本原因は静脈の逆流であるため、血管の専門医による診断と治療が必要です。

- Q:うっ滞性皮膚炎を放置するとどうなりますか?

- A:進行すると皮膚潰瘍や感染症、最悪の場合は敗血症など重大な合併症につながる可能性があります。

うっ滞性皮膚炎・色素沈着を防ぐための予防と進行防止策

- 圧迫療法:足の静脈に適度な圧力をかけることで、血液を心臓方向に押し戻す力をサポートします。

特に医療用の弾性ストッキング(着圧ソックス)は、段階的に圧力が設計されており、静脈のうっ滞を軽減するのに非常に効果的です。

継続的な圧迫療法は、色素沈着や皮膚潰瘍の進行リスクを抑える基本となります。

写真提供:グンゼ株式会社

写真提供:グンゼ株式会社

- 生活習慣の見直し:長時間の立ち仕事や座りっぱなしの姿勢は、血流を悪化させ静脈の負担を増大させます。

できるだけ1時間に1回は足を動かす、またはウォーキングやつま先立ち運動などを習慣化しましょう。

また、塩分の摂りすぎを控えたり、体重管理を心がけることも血流改善に役立ちます。 - 早期治療:下肢静脈瘤が発見された場合は、放置せず、専門的な治療を受けることが重要です。

現在はレーザー治療(血管内焼灼術)や高周波治療、硬化療法(注射による治療)といった、体への負担が少ない先進的な治療法が確立されています。

これらの根本治療によって血流を正常化させることで、うっ滞性皮膚炎や色素沈着のリスクを大幅に低減することが可能です。

まとめ|足の皮膚トラブルは早期対応がカギ

うっ滞性皮膚炎に伴う色素沈着は、一度生じてしまうと、自然に元の肌色に戻すことは非常に難しいのが現実です。

そのため、症状が進行してしまう前に、予防と早期対応を徹底することが、足の健康と見た目を守るうえで最も重要となります。

足首やくるぶし周辺に黒ずみ、赤み、かゆみ、痛みなどの異変を感じたら、単なる皮膚トラブルや加齢現象と自己判断せず、できるだけ早く専門医に相談することをおすすめします。

特に、下肢静脈瘤に伴う血流障害が原因である場合、早期に適切な治療を受けることで、色素沈着や皮膚潰瘍への進行を未然に防ぐことが可能です。

「たかが皮膚の黒ずみ」と軽視せず、早期発見・早期治療が将来の大きなリスクを回避するカギとなります。

違和感に気づいたら、まずは専門クリニックへのご相談を検討しましょう。

気になる足の黒ずみ・かゆみは、重大な病気のサインかもしれません。

お早めに下肢静脈瘤専門の「目黒外科」へご相談ください。