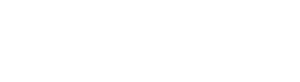

【医師監修】足の血管が浮き出る原因とは?下肢静脈瘤の症状・治療法を徹底解説

足の血管がボコボコと浮き出て気になっていませんか?

特にふくらはぎや太ももに青く太い血管が浮かび上がって見える場合、下肢静脈瘤という病気の可能性があります。

下肢静脈瘤は、単なる美容上の悩みではありません。

放置すると皮膚炎や潰瘍など、深刻な健康リスクにつながることもあります。

この記事では、足の血管が浮き出る原因、下肢静脈瘤のリスク、予防法、治療方法について詳しく解説します。

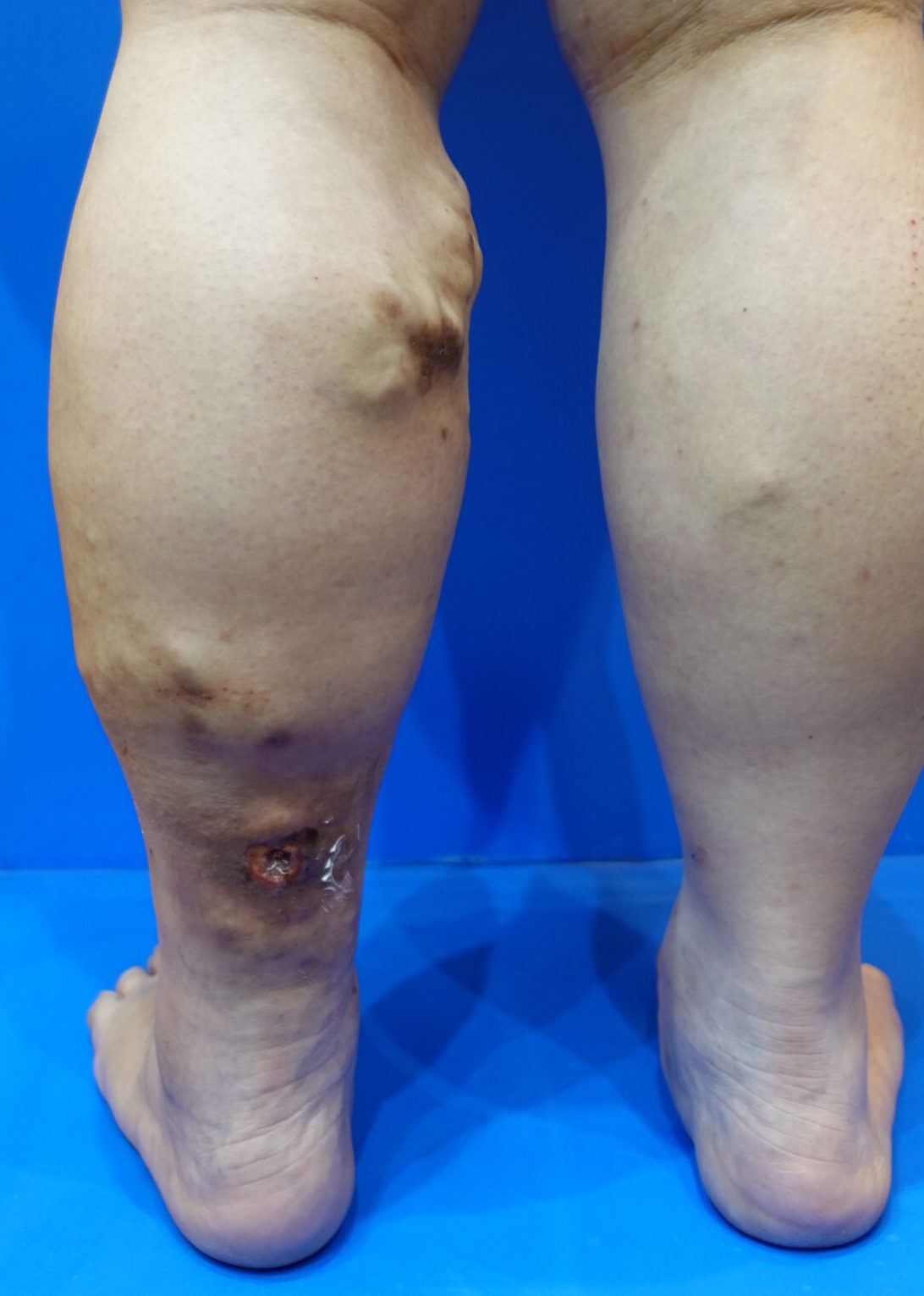

下肢静脈瘤とは?血管が浮き出るメカニズム

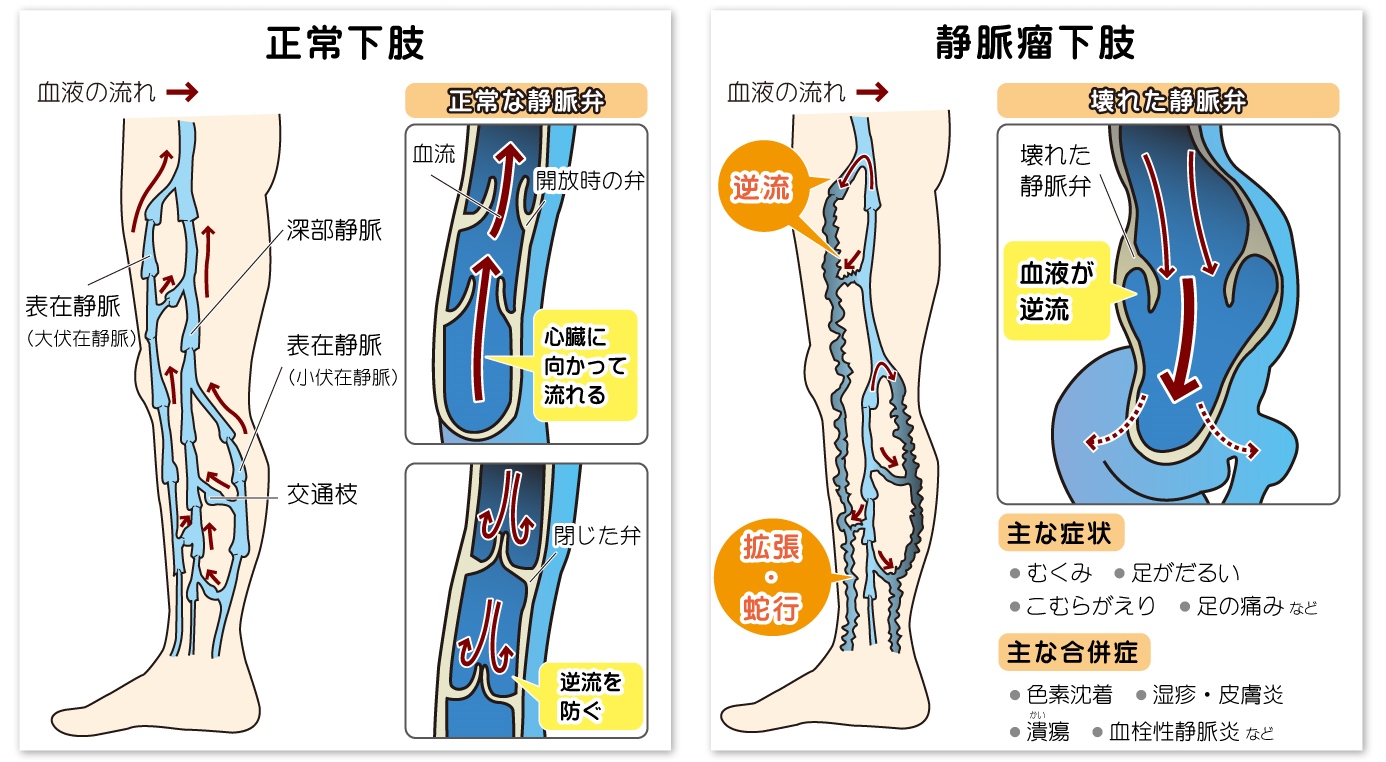

下肢静脈瘤は、足の静脈にある逆流防止弁(静脈弁)が壊れることで発症する病気です。

通常、静脈の中を流れる血液は、足から心臓へと重力に逆らって上向きに運ばれます。

このとき、血液が逆流しないように静脈の内側には一方向にしか開かない逆流防止弁が備わっています。

しかし、さまざまな要因によって静脈弁が壊れたり、緩んでしまうと、血液が正しく流れずに足の静脈内に逆流し、滞留してしまいます。

この血液の滞留によって静脈が徐々に拡張し、血管がボコボコと膨らんで皮膚の表面に浮き出る状態となるのが、下肢静脈瘤です。

初期段階では軽い血管の膨らみだけでも、進行するとだるさ・むくみ・痛みを伴うようになり、さらに悪化すると皮膚の変色や潰瘍といった合併症につながるリスクもあります。

下肢静脈瘤の原因

下肢静脈瘤のリスク要因とは?

下肢静脈瘤を引き起こす要因には、次のようなものがあります。

- 長時間の立ち仕事(デスクワークを含む)

- 妊娠による体重増加とホルモン変化

- 遺伝(親族に静脈瘤患者がいる)

- 加齢による血管の老化

- 肥満による足への負担増加

- 慢性的な便秘による腹圧上昇

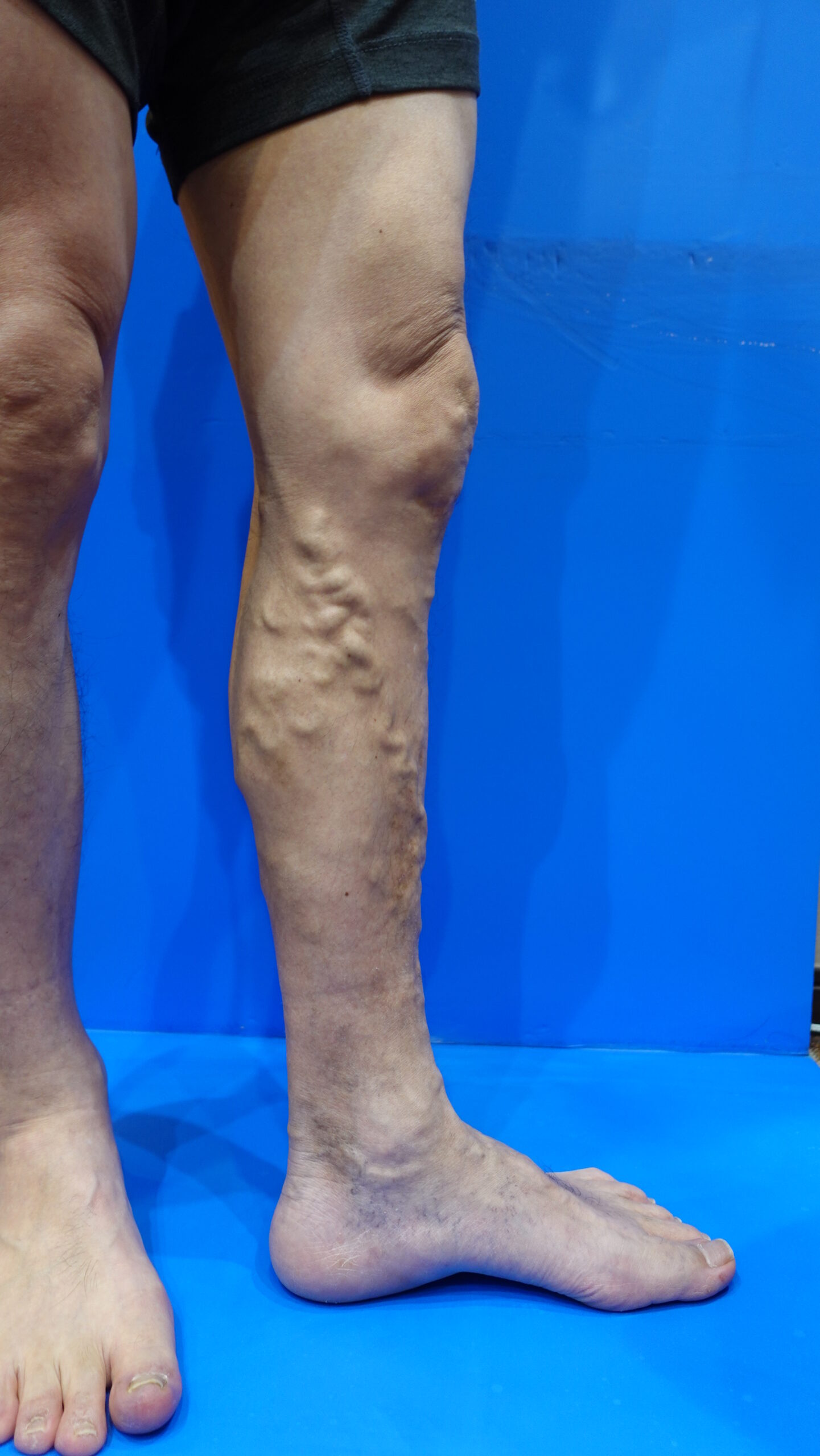

放置するとどうなる?下肢静脈瘤の進行リスク

軽症のうちは見た目の変化だけで済むこともありますが、進行すると次のような深刻な合併症を引き起こすことがあります。

- うっ滞性皮膚炎(皮膚の赤み・かゆみ・炎症)

- 皮膚潰瘍(治りにくい傷ができる)

- 血栓性静脈炎(静脈の炎症と血栓形成)

- 日常生活に支障をきたす痛みや重だるさ

早期発見・早期治療が非常に重要です。

下肢静脈瘤の予防法

下肢静脈瘤の予防には、日常生活の中での意識と小さな積み重ねがとても重要です。

長時間同じ姿勢(立ちっぱなし・座りっぱなし)を避ける

長時間の立ち仕事やデスクワークでは、足の血液循環が滞り、静脈への負担が増加します。

1時間に一度は立ち上がったり、足首を回すなど、こまめに足を動かす習慣を取り入れましょう。

ふくらはぎの筋ポンプ運動(かかとの上げ下げ運動)を習慣にする

ふくらはぎは「第2の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に押し戻す重要な役割を担っています。

イスに座ったまま、あるいは立った状態で、かかとをゆっくり上げ下げするだけでも効果的です。

日常生活の中で、意識してふくらはぎを動かす時間をつくりましょう。

適切な体重管理

体重が増えると足への負担が大きくなり、静脈の弁にかかる圧力も高まります。

適正体重を維持することで、静脈瘤のリスクを低減できます。

過食を避け、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。

弾性ストッキング(着圧ソックス)の着用

着圧ソックスは、足首からふくらはぎ、太ももにかけて段階的に圧力をかけ、血液の流れをサポートします。

日中の活動中に着用することで、静脈内の血液停滞を防ぎ、症状の進行予防に役立ちます。

便秘予防のために食物繊維を多く摂取する

便秘によって腹部の圧力が高まると、下半身の静脈にも負担がかかります。

野菜・果物・海藻類など食物繊維を意識して摂取し、便通を整えることも静脈瘤予防につながります。

このような日常生活の小さな工夫を積み重ねることで、下肢静脈瘤の発症リスクを大きく減らすことができます。

気になる症状がある方は、早めに専門医へご相談ください。

下肢静脈瘤の治療法

下肢静脈瘤の治療には、症状の重症度や静脈瘤のタイプに応じて、さまざまな方法が選択されます。

基本的には、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な治療法を組み合わせて行います。

1. 保存療法(初期〜軽症例に推奨)

弾性ストッキング(着圧ソックス)を着用し、足の静脈に適度な圧力をかけることで血流をサポートします。

血液の逆流や滞留を防ぎ、症状の進行を抑える効果が期待できます。

症状が軽度の場合や、手術が難しい方にも用いられます。

▶ 詳しくはこちら → ▶ 弾性ストッキングについて

2. 軽度〜中程度の治療(目立つ血管が少ない場合)

硬化療法(硬化剤注射)

特殊な薬剤(硬化剤)を静脈瘤の中に注射し、血管内部を刺激して閉塞させます。

血液の流れを止めることで、徐々に血管が縮小・消失していきます。

比較的短時間で行える治療で、特に網目状静脈瘤やクモの巣状静脈瘤に効果的です。

▶ 詳しくはこちら → ▶ 硬化療法について

3. 中等度〜重度の治療(主幹静脈の逆流が原因の場合)

血管内焼灼術(レーザー治療・高周波治療)

細いカテーテルを静脈内に挿入し、レーザーや高周波エネルギーを照射して血管を内側から焼灼・閉塞させる治療です。

体への負担が少なく、短時間で施術できるため、近年主流になっている治療法です。

日帰り手術が可能で、術後の回復も早いのが特徴です。

血管内塞栓術(グルー治療)

医療用接着剤(グルー)を静脈内に注入して閉塞する方法です。

熱を使わないため、熱による神経損傷リスクが少ないのが特長で、特に細い静脈や皮膚の近くにある静脈瘤にも適しています。

▶ 詳しくはこちら → ▶ 目黒外科の最新レーザー治療について

いずれの治療法も、静脈瘤の種類・大きさ・逆流の程度、そして患者さんの希望やライフスタイルに合わせて最適な方法が提案されます。

気になる症状がある方は、まずは専門医の診察を受け、現在の血管の状態を正確に把握することが大切です。

まとめ|足の血管が浮き出たら早めに専門医へ

足の血管が目立つ症状は、単なる見た目の問題ではなく、体からの大切なサインです。

違和感を感じたら、できるだけ早く専門医の診察を受けましょう。

目黒外科では、豊富な実績と最新の治療法で、患者さん一人ひとりに最適な治療を提案しています。

お気軽にご相談ください。