【医師監修】下肢静脈瘤の2タイプ|一次性と二次性の違い・原因・治療法を解説

監修:下肢静脈瘤専門クリニック 目黒外科 院長 齋藤 陽 医師

下肢静脈瘤とは?

下肢静脈瘤は、脚の表面にある静脈が拡張・蛇行し、痛みや重だるさ、見た目の変化などの症状を引き起こす病気です。この下肢静脈瘤には一次性静脈瘤と二次性静脈瘤の2つの種類があることをご存じでしょうか?

本記事では、下肢静脈瘤の種類である一次性と二次性の違いと、それぞれの原因や治療法について専門医の視点から詳しくご紹介します。

一次性下肢静脈瘤とは

一次性下肢静脈瘤とは、静脈弁の機能不全や血管壁の弱さが主な原因で起こる、もっとも一般的なタイプの下肢静脈瘤です。

特に40代以降の女性に多く見られ、進行性の疾患です。

一次性下肢静脈瘤

🩺 原因

一次性静脈瘤は、外傷や病気による二次的な影響がないにもかかわらず発症するのが特徴です。主な原因は以下の通りです:

1. 遺伝的要因

両親ともに下肢静脈瘤を持っている場合、子どもに遺伝する確率は最大90%に達するといわれています。これは静脈壁や静脈弁の構造的な弱さが遺伝的に受け継がれるためで、特に成長期や妊娠など、静脈に負担がかかるライフステージで顕在化しやすくなります。

また、片方の親だけが下肢静脈瘤を持つ場合でも、遺伝のリスクは無視できません。統計によると、娘に遺伝する確率は約62%、息子に遺伝する確率は約25%とされており、女性の方が男性よりも静脈瘤を発症しやすい傾向が示されています。これは女性ホルモンの影響や妊娠による静脈への負担が関与していると考えられています。

2. 長時間の立ち仕事・座り仕事

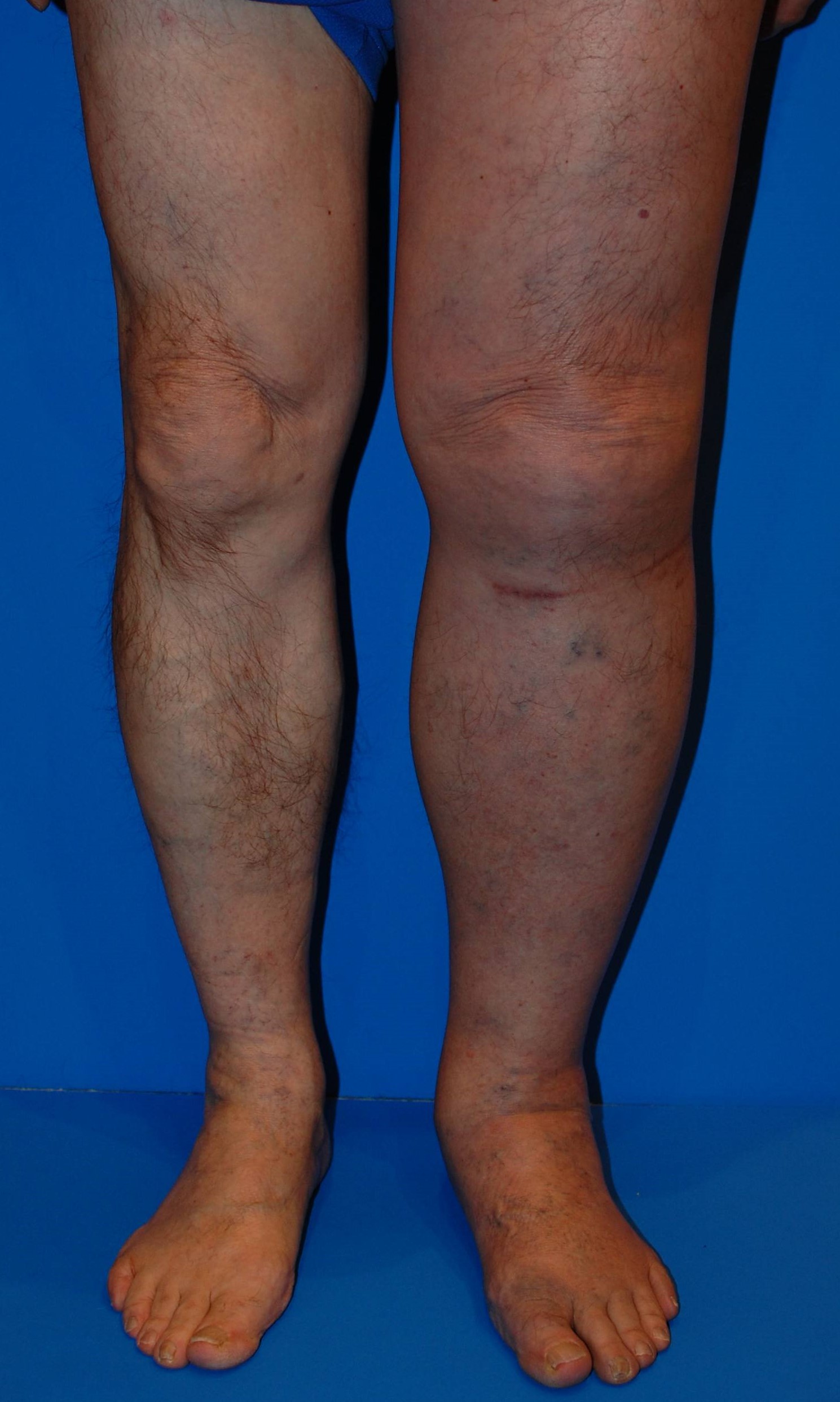

長時間の立ち仕事や座り仕事では、足が心臓よりも低い位置にある状態が続くため、重力の影響で血液が下半身にたまりやすくなります。本来、ふくらはぎの筋肉が収縮することで血液を上に押し上げ、心臓に戻す「筋ポンプ作用」が働きますが、動かずにじっとしているとこの仕組みがうまく機能しません。

ふくらはぎの筋肉のポンプ作用により血液が心臓に送られる

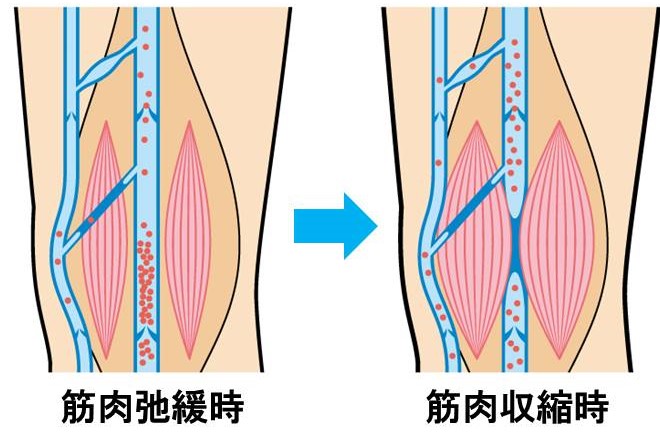

静脈の弁は、水道管の“逆止弁”のようなものです。正常な状態では、心臓に向かって一方向にだけ血液が流れるように働いています。

ところが、静脈圧が長期間高くなりすぎると、逆止弁がゆるみ、水(血液)が逆流してしまう状態になります。この逆流によって静脈が拡張・蛇行し、皮膚の表面にボコボコとした血管(静脈瘤)が目立ってくるのです。

下肢静脈瘤の原因

3. 妊娠・女性ホルモンの影響

妊娠中は体内の血液量が通常よりも30〜50%ほど増加し、全身の血管にかかる負担が大きくなります。特に下半身では、増大した子宮が骨盤内の静脈を圧迫するため、足から心臓への血液の戻りがさらに悪くなり、静脈がうっ滞しやすくなります。

加えて、妊娠中は黄体ホルモン(プロゲステロン)の分泌量が増加します。このホルモンには血管を弛緩(リラックス)させる作用があり、血管壁が柔らかくなることで静脈が拡張しやすくなるのです。

つまり、妊娠中は

-

血液量の増加(血管への圧力の上昇)

-

子宮による静脈の圧迫(血液の戻りの妨げ)

-

ホルモンによる血管弛緩作用(血管が拡がりやすくなる)

といった複数の要因が重なるため、下肢静脈瘤ができやすい時期であるといえます。

【関連記事】妊娠したら弾性ストッキングで下肢静脈瘤を予防しよう!

4. 加齢による血管の老化

加齢や長年の血流負荷によって、静脈の弁や血管壁そのものが次第にもろくなり、弾力性を失っていきます。

本来、静脈内には血液の逆流を防ぐ「静脈弁」が一定間隔で存在し、血液が重力に逆らって心臓に戻るよう調整しています。ところが、これらの弁が経年劣化や慢性的な圧力の影響で変形したり、閉じ方が不完全になると、血液が足側へ逆流してしまう「逆流現象」が起こるようになります。

また、静脈の壁も加齢とともにコラーゲンや弾性線維が減少し、拡張しやすく・戻りにくい状態になります。こうして静脈が徐々に太く、蛇行し、表面に浮き出てくるのが下肢静脈瘤の始まりです。

静脈弁(じょうみゃくべん)は、血液が一方向(心臓方向)にしか流れないように制御する“逆流防止弁”です。特に下肢(足)など心臓より下にある静脈には重力の影響を強く受けるため、逆流を防ぐ弁が数センチおきに複数存在しています。

静脈弁は、薄い膜状の2枚の弁葉(べんよう)からなり、通常は血液の圧力で上に押されると開き、逆流しようとすると自動的に閉じる構造になっています。

しかし、長年にわたる静脈内圧の上昇や、遺伝的な弱さ、加齢に伴う変性によって、

-

弁がうまく閉じなくなる

-

弁葉が壊れたり、縮んだままになる

-

血液の逆流が慢性的に起こる

といった機能不全(弁不全)が生じ、結果的に静脈瘤の原因となります。

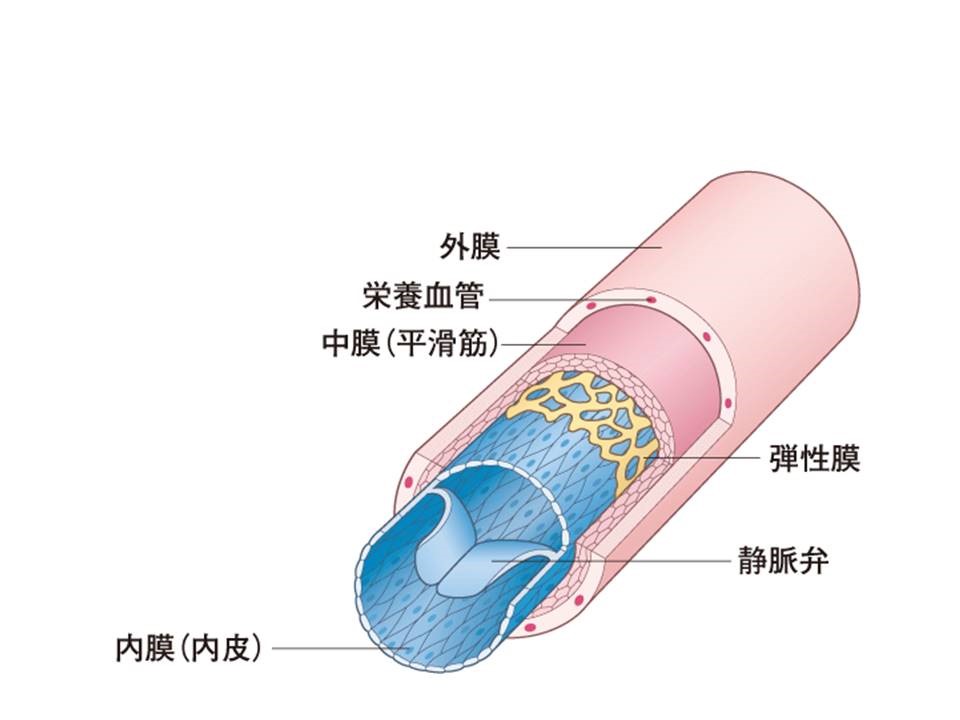

静脈の壁は、主に以下の3つの層から成り立っています:

-

内膜(内皮):血液に直接触れる最も内側の層

-

中膜:主に平滑筋と弾性線維で構成される層

-

外膜:結合組織で外側を保護する層

静脈の構造

加齢やホルモン変化、酸化ストレスなどによって中膜にある弾性線維(エラスチン)やコラーゲンが劣化・減少していくと、静脈の壁は柔軟性を失い、“伸びっぱなし”になって戻らなくなる=拡張が進行します。

さらに、血管壁の構造が脆弱になると、

-

弁が支えられなくなり、弁不全が加速

-

血液の逆流によってさらに静脈圧が上がり、悪循環

という連鎖反応が起こり、静脈瘤の進行につながるのです。

🔍 特徴・症状

👁️🗨️ 見た目の変化

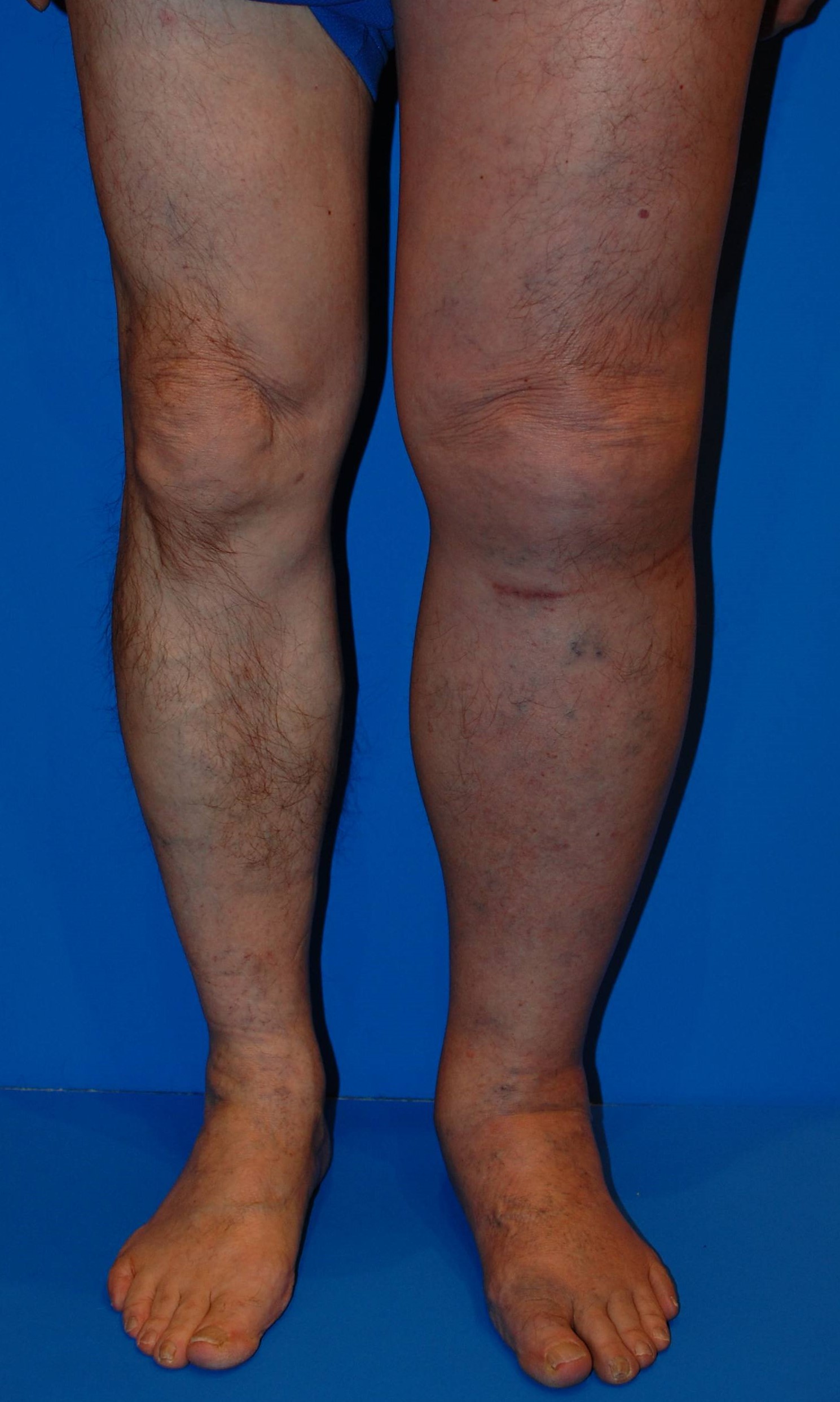

一次性下肢静脈瘤の初期では、ふくらはぎや膝裏、太ももなどの皮膚の表面に、青紫色または緑色をした“ボコボコと膨らんだ血管”が浮き出て見えるようになります。

軽度のものは毛細血管がクモの巣状に広がる「クモの巣状静脈瘤」や、網の目のように見える「網状静脈瘤」としても現れます。

🦵 自覚症状

症状は見た目の変化に加え、次のような不快感や違和感を伴うことが多くなります:

-

脚の重だるさ:特に夕方以降や長時間立ったあとに強く感じる。

-

痛みや疲労感:足を動かすと軽減するが、じっとしていると悪化しやすい。

-

むくみ:くるぶし〜ふくらはぎにかけて、靴下の跡が残るような浮腫が出る。

-

こむら返り(筋肉のけいれん):夜間や起床時にふくらはぎが急に強くつるような痛みを感じる。

-

かゆみや火照り感:静脈のうっ血によって皮膚が刺激されるため。

これらの症状は、気温の高い日や月経前、妊娠中など、血流が変化しやすい時期に悪化する傾向があります。

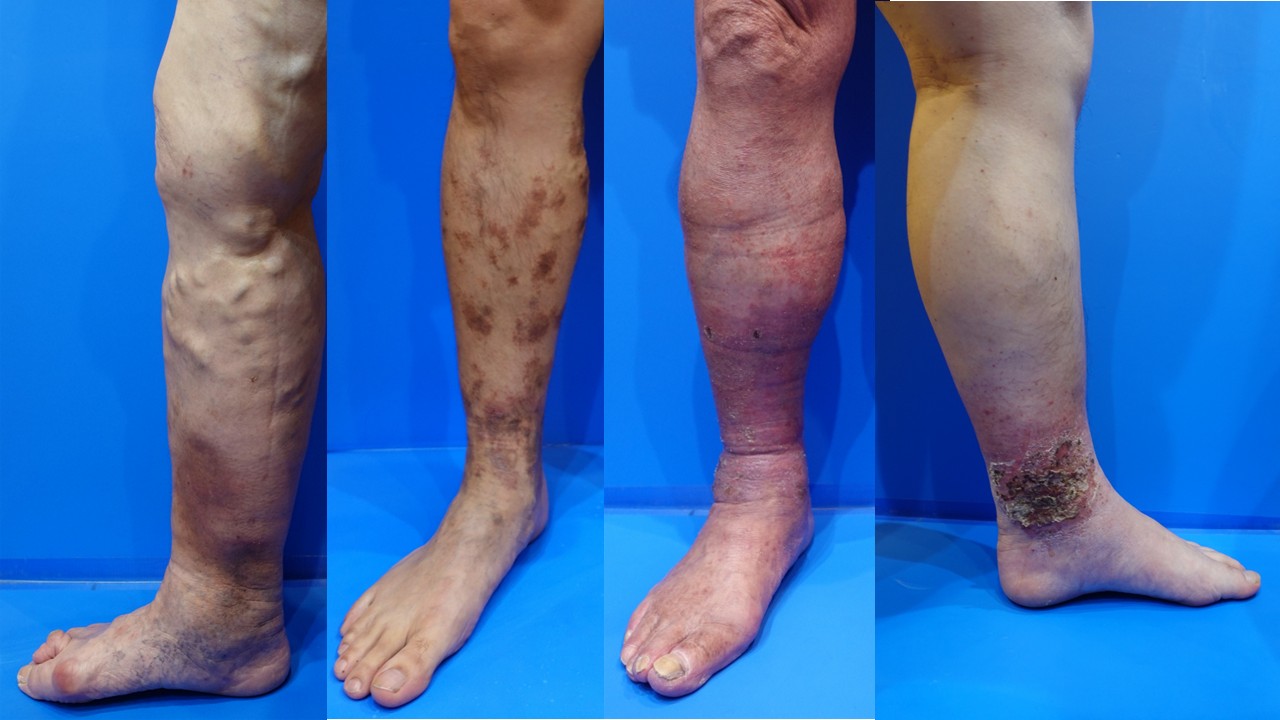

⚠️ 進行した場合の変化

放置して症状が進行すると、皮膚のトラブルが生じてきます。これらをうっ滞性皮膚炎といいます。

-

色素沈着:血液中のヘモジデリン(鉄分)が皮膚に沈着し、足首周辺の皮膚が茶褐色に変化。

-

湿疹やかゆみ:皮膚が赤くただれたり、湿疹のようにかゆくなる状態。

-

皮膚潰瘍(静脈うっ滞性潰瘍):皮膚の炎症が慢性化し、皮膚が破れて傷が治らなくなる。高齢者や立ち仕事の方に多い合併症です。

このような皮膚症状が出てくると、治療には長期的な管理が必要となり、日常生活への支障も大きくなるため、早期治療が重要です。

【関連記事】足のくすみ・黒ずみの正体は?静脈瘤専門医が語る血流障害のリスク

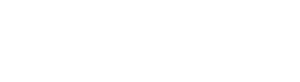

うっ滞性皮膚炎の症状(色素沈着・湿疹・かゆみ・皮膚脂肪硬化)

🛠 治療法

軽度の場合

-

圧迫療法:医療用の着圧ストッキングを日中に着用。

-

生活習慣の見直し:長時間の立位回避、足の挙上、運動習慣の強化など。

進行例や症状強い場合

- 血管内焼灼術(レーザー・ラジオ波):カテーテルで熱を加え、逆流を起こしている静脈を閉鎖。

- グルー治療:医療用接着剤で血管を閉じる治療法。切開や麻酔がほぼ不要。

- ※以前主流だった「ストリッピング手術(抜去術)」は現在ではほとんど行われていません。

【関連記事】下肢静脈瘤の治療法|レーザー・高周波・グルー・ストリッピングの違いとは?

🧑⚕️ まとめ

一次性下肢静脈瘤は、年齢や性別に関係なく誰にでも起こりうる慢性的な疾患です。特に40代以降の方や、長時間の立ち仕事・座り仕事が多い職種の方、妊娠・出産を経験された女性に多くみられます。

また、次のような傾向がある方は、発症リスクが高いため注意が必要です:

-

親が下肢静脈瘤を患っていた(家族歴がある)

-

夕方になると足が重く感じる、だるさがある

-

夜間や起床時にふくらはぎが頻繁につる(こむら返り)

-

長時間立ち続けることが多い(販売員・看護師・調理師など)

このような症状は、初期の段階では「疲れやすいだけ」「年齢のせいかな」と見過ごされがちですが、放置することで徐々に進行し、見た目の変化や皮膚トラブル、重度の痛みや潰瘍に至ることもあります。

一次性下肢静脈瘤は、早期に発見・治療を行えば、通院のみでの対処や短時間の日帰り手術で症状を改善できるケースが多いため、軽症のうちに専門クリニックで相談することが最も効果的です。

「これって静脈瘤かも?」と少しでも気になる症状がある場合は、我慢せずに専門医に相談することをおすすめします。

🩺 二次性下肢静脈瘤とは?

二次性下肢静脈瘤とは、もともと正常だった静脈に、別の病気や外的要因の影響で後天的に発生する静脈瘤のことです。

一次性下肢静脈瘤が「遺伝や加齢・妊娠などにより自然に発症するタイプ」であるのに対し、二次性は「他の疾患の影響を受けて起こるタイプ」です。

二次性下肢静脈瘤

一次性と二次性の比率でいうと、ほぼ99%が一次性で、二次性下肢静脈瘤の割合は非常に少ないです。一般的に「下肢静脈瘤」と言われるのは「一次性下肢静脈瘤」のことを指します。

原因

二次性静脈瘤は、以下のような疾患や外的因子により生じます。

① 深部静脈血栓症(DVT)の既往

-

深部静脈に血栓ができて閉塞すると、血液が正常なルートを通れなくなり、表在静脈に圧がかかるようになります。

-

体はそれを補うために側副血行路(バイパス)を作ろうとしますが、その結果、表在静脈が拡張し静脈瘤になることがあります。

② 外傷や手術による静脈損傷

-

骨折、関節手術、交通事故などによって静脈が物理的に損傷し、血流の異常が起こることがあります。

③ 腫瘍や子宮筋腫などによる静脈圧迫

-

骨盤内の腫瘍や子宮の肥大が大静脈を圧迫し、血液の還流が妨げられると、下肢の静脈圧が高まり、静脈瘤が発生します。

④ 先天性の血管異常

- 動静脈瘻(どうじょうみゃくろう)などの血管奇形により、静脈側の負荷が大きくなり、静脈瘤に発展するケースもあります。

⚠️ 特徴と症状

-

一次性よりも発症年齢が若い場合も多く、男女差があまり見られません。

-

静脈瘤の部位が不規則で広範囲に現れることがあります。

-

皮膚の色素沈着や潰瘍、慢性的な浮腫(むくみ)など、一次性よりも重い症状を伴うことが多いです。

-

原因疾患が進行中の場合、静脈瘤の治療だけでは症状が改善しにくいという特徴があります。

❌ 治療における注意点:手術は禁忌

二次性静脈瘤では、外科的に静脈を閉塞・除去する治療(レーザーや硬化療法など)がかえって悪化を招いてしまいます。

二次性静脈瘤の場合、表在静脈が「補助的な血液の通り道」になっています。そのため表在静脈を手術で塞いでしまうと、血液の行き場がなくなり、うっ血が悪化する恐れがあるのです。

✅ 圧迫療法(保存的治療)

-

医療用弾性ストッキングを用いて、血流のうっ滞を軽減。

-

長期間にわたる着用が基本。

✅ 原因疾患の治療

-

DVTの再発予防:抗凝固療法、カテーテル治療、ステント留置など

-

腫瘍の切除やホルモン療法、血管奇形に対する専門治療

※静脈瘤への直接的な処置は、十分な血流評価と超音波検査のもとで慎重に判断されます。

🧑⚕️ 専門医からのひとこと

「見た目が静脈瘤に見えても、その背後に重大な病気が隠れていることがあります。特に左右差がある浮腫や、突然現れた静脈の腫れなどがある場合は、まずは血栓症や腫瘍の可能性を除外する必要があります。」

一次性静脈瘤と二次性静脈瘤の違いを比較

| 比較項目 | 一次性下肢静脈瘤 | 二次性下肢静脈瘤 |

|---|---|---|

| 原因 | 遺伝・妊娠・加齢など | 血栓・外傷・腫瘍など |

| 症状 | 脚のだるさ、むくみ、こむら返り | 強いむくみ、潰瘍、色素沈着など |

| 治療の難易度 | 比較的簡単 | 原因疾患の治療が必要で複雑 |

| 治療法 | レーザー・硬化療法・圧迫療法 | 手術禁忌・圧迫療法・ステントなど |

まとめとご相談案内

一次性下肢静脈瘤は早期治療により、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。一方で、二次性の場合は原因疾患の治療が不可欠であり、圧迫療法を継続することが基本となります。

ご自身の静脈瘤がどちらに当てはまるのか気になる方は、下肢静脈瘤の専門医による診察をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

Q1:一次性と二次性の下肢静脈瘤はどう違うのですか?

A:一次性下肢静脈瘤は、遺伝や加齢、妊娠などによって自然に発症するタイプで、多くの患者さんはこちらに該当します。一方、二次性下肢静脈瘤は、深部静脈血栓症(DVT)や外傷、腫瘍など他の疾患や外的要因によって後天的に発生するものです。治療の方針や注意点も大きく異なるため、正確な診断が重要です。

Q2:二次性静脈瘤は手術で治療できますか?

A:原則として、直接的な手術(静脈を焼灼・閉塞・除去する治療)は慎重に判断する必要があります。

二次性静脈瘤は、表在静脈が深部静脈の代行ルート(側副血行路)になっている場合があるため、安易な手術は血流悪化を引き起こす危険があります。まずは超音波検査や血流評価を行い、必要であれば原因疾患の治療を優先するのが基本方針です。

Q3:見た目は普通の静脈瘤と同じなのに、なぜ注意が必要なのですか?

A:見た目だけでは一次性か二次性かの判別は難しく、背後に深部静脈血栓や骨盤内腫瘍など重大な疾患が潜んでいる可能性があるからです。特に、「急に片脚だけむくみが出た」「過去に血栓症を起こしたことがある」「手術や外傷の後に静脈瘤が出てきた」という方は、自己判断せずに静脈専門のクリニックで検査を受けることが大切です。