写真と図でわかる下肢静脈瘤のすべて|症状・原因・治療法を医師が解説

下肢静脈瘤とは・・・足の皮膚表面を走る静脈が瘤(こぶ)のように膨らんでくる病気です

見た目が悪くなるという問題もありますが、足の静脈の血流が悪くなるために

見た目が悪くなるという問題もありますが、足の静脈の血流が悪くなるために

- 足がだるい・重い

- 足がむくむ

- 夜中や明け方になると足がつる(こむら返り)

- 足が熱を持つ

といった嫌な症状が起こり、毎日の生活がつらくなります。

しかし、多くの患者さんは「年のせい」「足が重いのは疲れのせい」と思い込んで治療する機会を逃していいます。

下肢静脈瘤は命にかかわる病気ではありませんが、治療をしないで放っておくと、徐々に悪化していきます。

働き盛りで忙しく、なかなか医療機関を受診することができない方は下肢静脈瘤を放置してしまい重症化しがちです。

下肢静脈瘤が重症化すると

- 足の皮膚の色が黒ずんでくる

- 足の皮膚の湿疹・かゆみがなかなか治らない

- 足にできた傷がなかなか治らない

- 風呂に入っていたら静脈瘤から血が噴き出して救急車を呼んだ

- 足の皮膚に穴があいてえぐれてきた

など、困った事になる場合もあります。

下肢静脈瘤の原因・・・血液の落下を防ぐ静脈の逆流防止弁がダメになることが

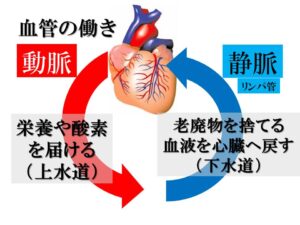

全身を流れる血液は、まず心臓から送り出され、動脈という血管を通って全身の隅々まで栄養や酸素を送り届けます。

反対に、血液は全身の細胞から発生した二酸化炭素や老廃物を回収して心臓に戻ります。この時に通る血管が静脈です。

つまり、動脈は上水道、静脈は下水道のような役割をしています。

足の静脈は心臓から遠くにあり、なおかつ地球には重力があります。

足の先まで届けられた血液が心臓に戻ってくるためには、主に2つの力が必要になります。

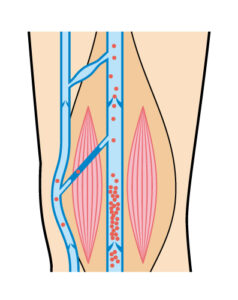

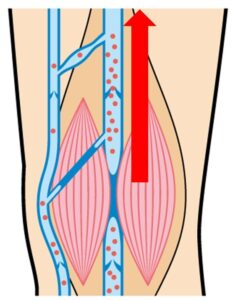

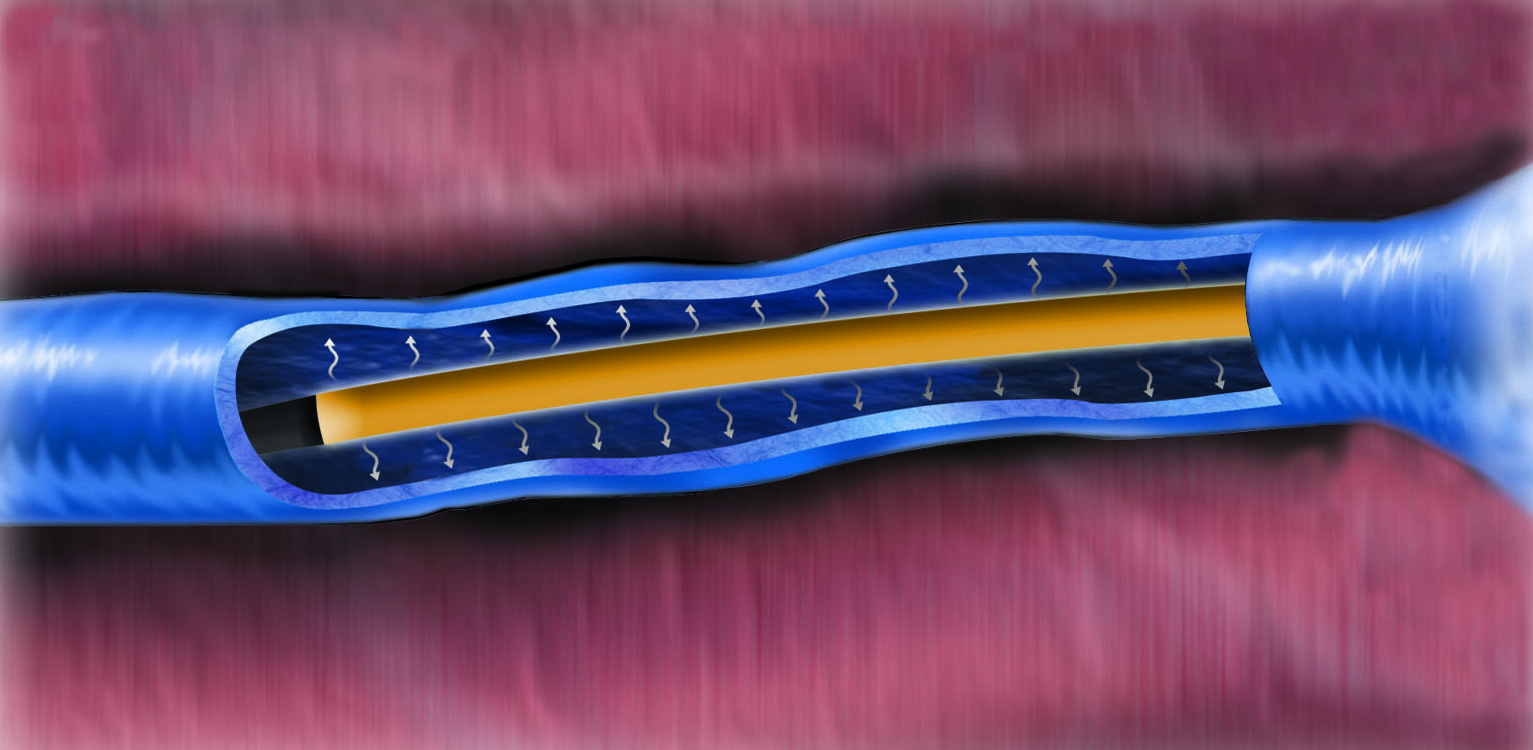

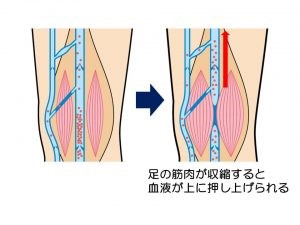

1つ目は足の筋肉の力です。

「足は第2の心臓」という言葉を聞いたことがありますか?

主に足のふくらはぎの筋肉の事を指す言葉なのですが、足の静脈の大部分は筋肉の中を流れています。

ふくらはぎの筋肉が伸び縮みする際に静脈を強力な力で押します。

すると静脈の中の血液は心臓の方へと向かって押し出されます。

マヨネーズや歯磨き粉のチューブを絞り出すようなイメージと似ています。

このような筋肉の働きをポンプ作用と言います。

2つ目の力は呼吸の力です。

ストローを使ってジュースを飲む場面を思い浮かべてください。

ストローを口に当てて息を吸うと飲み物が上に吸い上げられてきますね。

静脈もストローのような形をしていますので、息を吸うと血液が心臓の方に吸い上げられるのです。

このようにふくらはぎの筋肉によるポンプ作用と、呼吸によるストロー効果によって血液は重力に逆らった流れが可能になります。

ところが、足の筋肉が動いていない時や息を吐いた時はどうなるでしょう?

そうです。血液は重力によって落下してしまいますね。

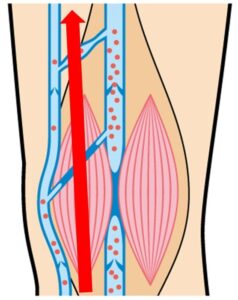

そこで、せっかく上に向かって流れていった血液が重力によって落下しないようにするストッパーが必要になります。

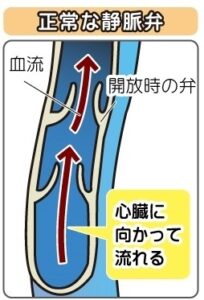

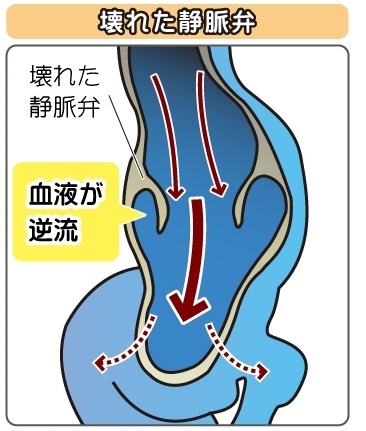

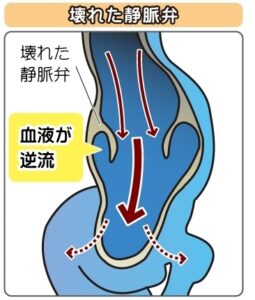

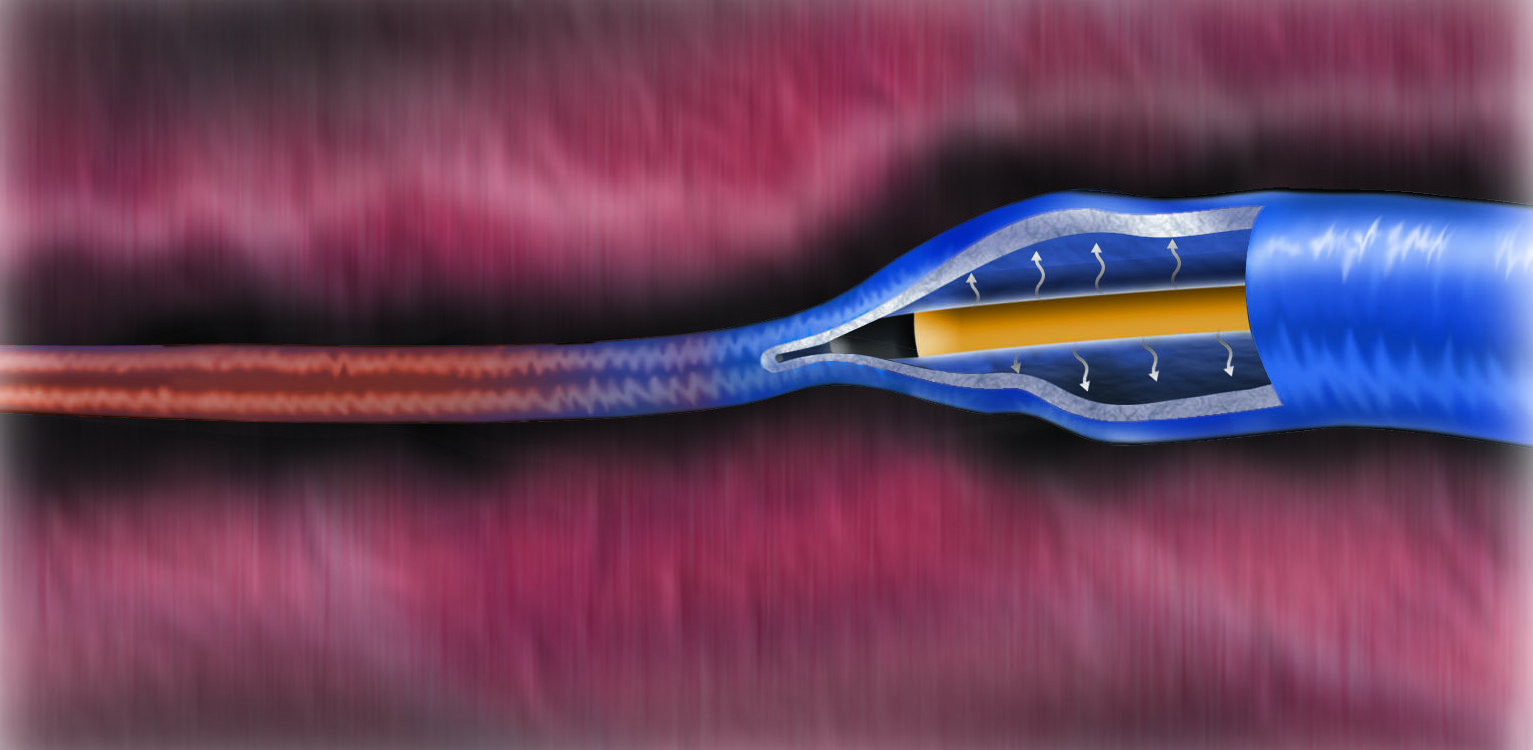

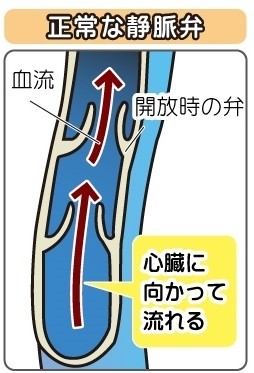

それが静脈の逆流防止弁(静脈弁)です。

弁は血液が一方通行に流れるようにコントロールするために備わった、上方向にだけ開くドアのような構造です。

この逆流防止弁のおかげで足の静脈を流れる血液は心臓に向かって一方通行で流れていくのです。

しかし、この逆流防止弁がダメになり、きちんと閉じなくなったらどうなるでしょうか?

血液は重力によって足の方へと逆戻りしてしまいます。

静脈を流れる血液は老廃物の多い汚れた血液です。

汚れた血液が足の静脈にたまってしまうと、足の静脈はずっと水をため続けた水風船と同じように膨らみっぱなしになるのです。

それだけでなく、足のむくみやだるさなど様々なつらい症状が現れるようになるのです。

静脈の逆流防止弁がダメになってしまう原因

静脈の逆流防止弁が伸びてしまってきちんと閉じなくなってしまう理由は以下の通りです

- 立ち仕事(長時間のデスクワーク)

- 妊娠

- 遺伝

- 肥満

- 便秘

- 加齢

- 性別

立ち仕事(長時間のデスクワーク)

飲食店(調理師)にお勤めの方、ガードマン、スーパーのレジ係、学校の先生、看護師さんなど、

長時間立ちっぱなしの仕事をされている方は下肢静脈瘤になりやすい傾向があります。

中でも圧倒的に多いのが飲食業の方です。

同じ場所で長時間立っていると、ふくらはぎの筋肉を動かさないので、筋肉のポンプ作用が働きません。

その結果、血液が足の静脈にたまってしまうのです。

これは長時間デスクワークをする方にも同じことが言えます。

妊娠

妊娠すると母体には以下のような変化が起こります。

- 母体の血液量が増える

- 女性ホルモンの分泌量が増える

- 子宮が大きくなり骨盤で静脈が圧迫される

1.母体の血液量が増える

妊娠すると、赤ちゃんにたくさんの栄養を届けるために母体には様々な変化が起こります。

その1つ目の変化が母体の血液量です。

妊娠中は母体血液量がおよそ1.5倍に増加すると言われています。

つまり、妊娠中の約9か月間、妊婦さんの全身の血管は血液でパンパンの状態となります。

足の静脈は重力の関係で一番血液が溜まりやすい場所ですので、たくさん水を入れてパンパンに膨らんだ水風船と同じような状態となります。

2.女性ホルモンの分泌量が増える

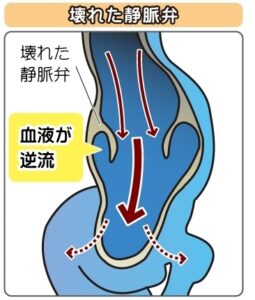

妊娠していない時は毎月のように生理周期にしたがって女性ホルモンが分泌されます。

妊娠すると、おなかの赤ちゃんにたくさんの栄養を届けるために血管の数を増やし、血管を太くする必要があります。

そのため、血管を増やしたり太くする作用のある女性ホルモンの分泌量が増加します。

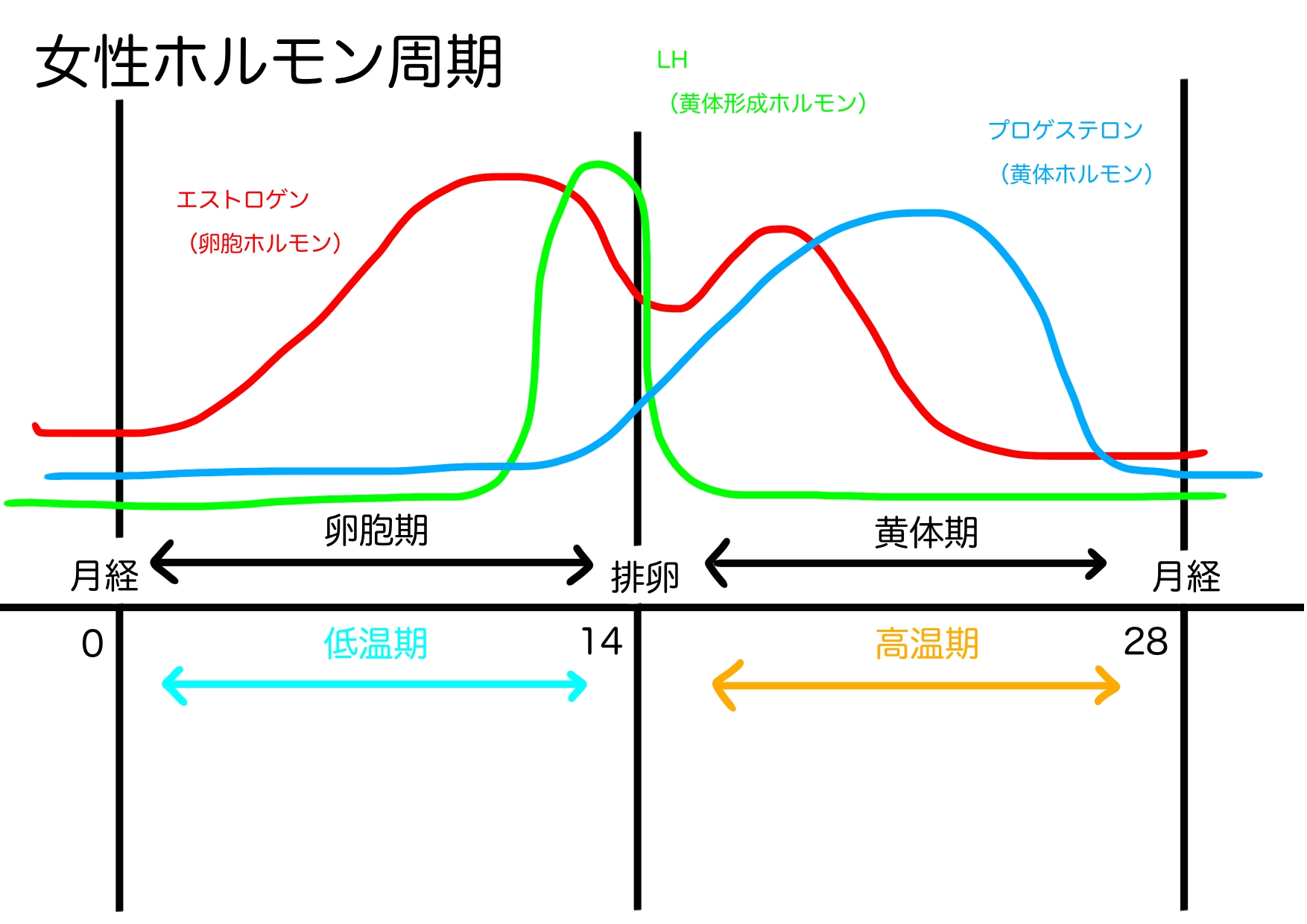

おもにエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)という2種類のホルモンがあるのですが、

特にエストロゲンは100倍近く増加します。プロゲステロンも約15倍の増加です。

画像:東京医科歯科大学附属病院マタニティクラスより

画像:東京医科歯科大学附属病院マタニティクラスより

エストロゲンもプロゲステロンも血管拡張作用、つまり静脈をやわらかく伸びやすい状態にする作用がありますので

血液量が1.5倍に増えてパンパンに膨らんだ足の静脈はさらに引き延ばされることになります。

3.子宮が大きくなり骨盤で静脈が圧迫される

妊娠後期になり赤ちゃんが大きくなってくると、大きくなった子宮が骨盤内で静脈を圧迫します。

足の静脈から流れてきた血液は、骨盤内では静脈が狭くなるので流れにくくなります。

砂時計をイメージしてみてください。

以上のような3つの要因が重なるわけですから、足の静脈にとって妊娠期間中は非常に過酷な環境が続きます。

このように、約9か月にわたりパンパンに引き伸ばされていた足の静脈も、出産後にはある程度まで戻ります。

しかし、ずーっと引き延ばされていたゴムと同じで、元のようには縮まらなくなってしまう方もいらっしゃいます。

すると、足の静脈はどうなるでしょうか?

きちんと閉じなくなってしまいます。

その結果、足の静脈血は心臓に向かって流れることができず、足の静脈内にいつまでも溜まったままとなってしまうのです。

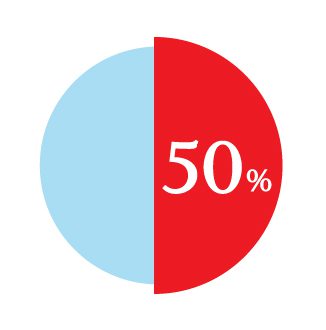

妊娠経験者の2人に1人が下肢静脈瘤になると言われています。

遺伝

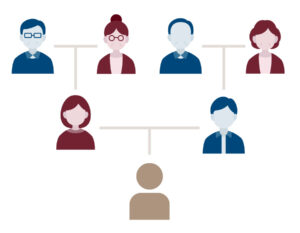

ある調査では両親ともに下肢静脈瘤があると、子供に遺伝する確率はおよそ90%と言われています。

片方の親に下肢静脈瘤があった場合、下肢静脈瘤が遺伝する確率は女の子62%、男の子25%と言われています。

特に30歳未満で下肢静脈瘤を発症する方は遺伝の要素が大きいので、ご両親に下肢静脈瘤があるか確かめるとよいでしょう。

性別

下肢静脈瘤の患者さんは7~8割が女性です。

その理由は妊娠する事が最も大きな理由ですが、

その他にも男性と比べて足の筋肉量が少ないので、血液を心臓に押し戻すための筋肉のポンプ作用が弱いことが挙げられます。

便秘

便秘の方は排便するときにいきみます。

その際、お腹にはとても大きな力(腹圧)がかかります。

足の静脈を流れている血液は、この腹圧によって下の方へ押し戻されてしまうのです。

加齢

年を取るにしたがって下肢静脈瘤になる患者さんは増えていきます。

足の静脈はゴム風船のように柔らかい血管です。

そのため、長年使い古されてくると伸びっぱなしになりたるんでしまうのです。

下肢静脈瘤の症状

下肢静脈瘤には様々な症状があります。

- 足がだるい・重い

- 足がむくむ

- 夜中や明け方になると足がつる(こむら返り)

- 足が熱を持つ

- 足の血管が膨らんで目立つようになる

- 足の皮膚の色が黒ずんでくる

- 足の皮膚の湿疹・かゆみがなかなか治らない

- 足にできた傷がなかなか治らない

- 風呂に入っていたら静脈瘤から血が噴き出して救急車を呼んだ

- 足の皮膚に穴があいてえぐれてきた

これらの症状があれば絶対下肢静脈瘤というわけではありません。

たとえば、足のむくみの原因には心臓や肝臓、腎臓、甲状腺などの病気が隠れている場合もありますし、生理現象として夕方になると足はむくみます。

こむら返りも、糖尿病や腎不全、肝硬変、脊柱管狭窄症などの病気で起こる場合があります。

ちなみに、下肢静脈瘤によって起こるこむら返りは下肢静脈瘤の初期症状であることが多く、下肢静脈瘤が進行するにしたがってあまり生じなくなります。

足の湿疹・かゆみは、冬だけかゆくなる人は乾燥肌が考えられます。下肢静脈瘤による湿疹・かゆみは季節を問いません。

足だけでなく、上半身にも湿疹・かゆみがある方も下肢静脈瘤によるものとは考えにくいです。

また、皮膚科に半年以上通院しているのになかなか治らない足の湿疹・かゆみは一度下肢静脈瘤を疑いましょう。

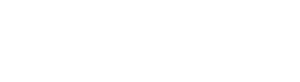

下肢静脈瘤の種類

下肢静脈瘤は4種類に分類されます。

- 伏在型静脈瘤

- 側枝型静脈瘤

- クモの巣状静脈瘤

- 網目状静脈瘤

では、1つずつ具体的に見ていきましょう。

伏在型静脈瘤

下肢静脈瘤が発生しやすい静脈があります。

主に足の皮下脂肪を走る表在静脈である、大伏在静脈・小伏在静脈・副伏在静脈の逆流によって生じます。

筋肉の中を走る深部静脈は、筋肉が鎧の様に取り囲んでいるので静脈弁が伸びてしまうことはほとんどありません。

伏在静脈の弁がダメになって生じた静脈瘤を伏在型静脈瘤と言います。

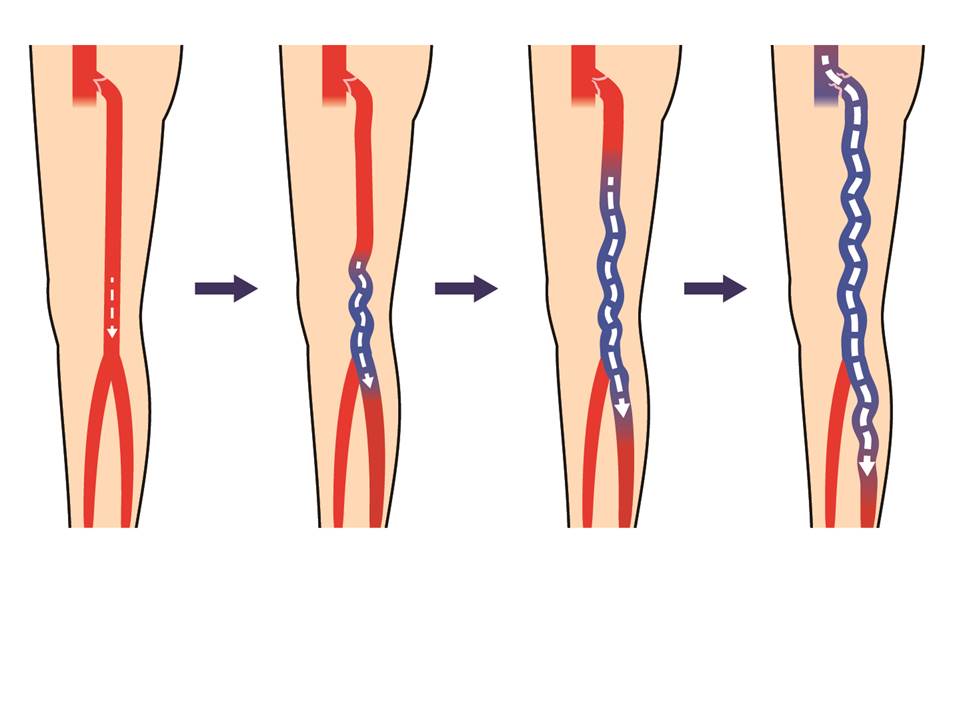

静脈弁がダメになって血液の逆流が生じると、静脈が太くなります。

更に年月が経過すると、太くなった静脈は少しずつクネクネと蛇行するようになります。

伏在型静脈瘤は典型的な下肢静脈瘤です。

伏在型静脈瘤の場合、見た目が気になるけれど自覚症状が全くないという方から、こむら返りや足のだるさなどのつらい症状を訴える方まで個人差があります。

治療の対象となるのは以下のような方です

- つらい自覚症状があり改善したい

- 湿疹・かゆみ・色素沈着・潰瘍などの皮膚トラブルを生じている

- 見た目が気になるので改善したい

治療方法についてはのちほど詳しく解説します。

側枝型静脈瘤

側枝型静脈瘤は大伏在静脈や小伏在静脈から枝分かれして発生した静脈瘤です。

側枝型静脈瘤の場合も治療対象となる方は伏在型静脈瘤と同じで

- つらい自覚症状があり改善したい

- 湿疹・かゆみ・色素沈着・潰瘍などの皮膚トラブルを生じている

- 見た目が気になるので改善したい

という条件が当てはまる方です。

クモの巣状静脈瘤

クモの巣状静脈瘤は皮膚の直下、真皮と呼ばれる層を走る直径0.1~1mmの毛細血管です。

英語ではspider veinといい、クモの巣状「静脈瘤」と名前はついていますが「毛細血管拡張症」とも言います。

クモの巣状静脈瘤の症状

まれに皮膚に「チリチリ」「チクチク」した痛みや、灼熱感を訴える方がいらっしゃいますが、基本的には無症状です。

網目状静脈瘤

網目状静脈瘤は直径 2mm までの青い毛細血管です。

網目状静脈瘤もクモの巣状静脈瘤と同じで女性ホルモンの影響で発生し、基本的に無症状です。

クモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤の原因

クモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤の多くは女性ホルモンの影響を受けて発生します。

そのため、女性ホルモンの分泌量が多い20代から30代の女性が最も発生しやすい年齢です。

とりわけ妊娠中は女性ホルモンの分泌量が格段に増えることから、クモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤が増えやすくなります。

出産後はクモの巣状静脈瘤・網目状静脈瘤もある程度までは目立たなくなりますが、残ってしまう事もあります。

特に女性の場合は見た目を気にする方が多いので、スカートが履けなくなることやプールや海水浴、温泉などに行かれなくなるなど

美容的な悩みを抱えてしまう事になります。

そんな方には硬化療法という治療法があります。

硬化療法

ポリドカスクレロールという硬化剤と呼ばれるお薬をクモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤に対して注射をします。

使用する注射針は一般的な注射針よりも更に細い極細の注射針を使用します。

これをクモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤に対して注入します。

クモの巣状静脈瘤・網目状静脈瘤の中に硬化剤が注入されると、静脈瘤の中の血液と硬化剤が混ざり合って血液が固まります。

するとクモの巣状静脈瘤・網目状静脈瘤の血流がなくなりますので、数か月かけて退縮して消えていきます。

硬化療法について詳しく解説した動画をご覧ください。

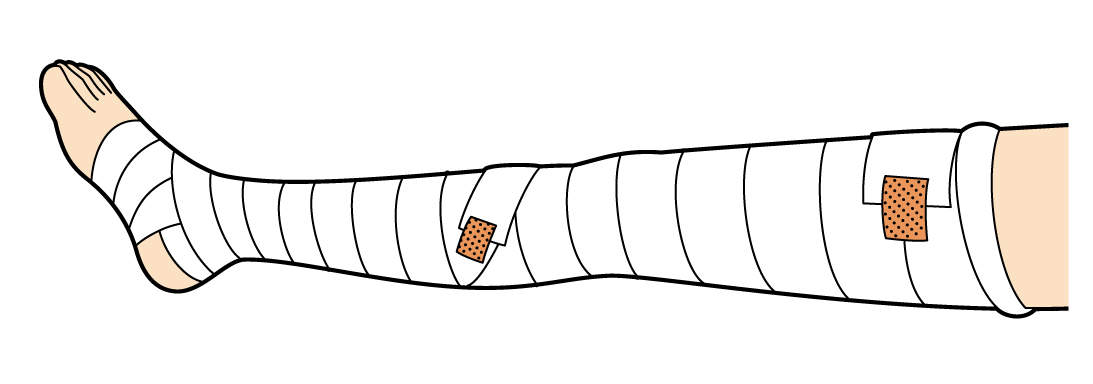

硬化療法を行った際は、弾性包帯という通常の包帯よりもややきつめの包帯により足を圧迫します。

弾性包帯による圧迫は48時間必要ですので、硬化療法を行うのに適したシーズンは例年10月から4月頃です。

暑い季節に硬化療法を行うと、あせもが出来たりしますので、あまりお勧めしません。

クモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤は放っておくとどうなるの?

クモの巣状静脈瘤と網目状静脈瘤は、治療しないで放っておいても巨大化するわけではありません。

時々皮膚のチクチク・ピリピリとした感覚や灼熱感を訴える方がいらっしゃいますが、基本的には無症状ですので、放置したからと言って健康面で大きな問題は生じません。

あくまでも美容的に気になるという方だけが治療対象となります。

硬化療法を行う際の注意事項

- 色素沈着

- 血栓性静脈炎

- 皮膚潰瘍

- 深部静脈血栓症

●色素沈着

硬化療法を行うと、色素沈着と言ってシミのような色が残ることがあります。

色素沈着が消えるまでの時間は個人差があり、数カ月で消える人もいれば1~2年かかる方もいらっしゃいます。

●血栓性静脈炎

静脈瘤に硬化剤を注入すると、血液と硬化剤が混ざり合って血液が固まります。つまり、血栓ができます。

その結果、静脈瘤の中では血流がなくなります。

血液の流れなくなった血管は、水の流れていない川と同じで干からびて消えていきます。

ところが、この血栓が時に静脈に炎症を生じることがあります。

具体的には、硬化療法を行った静脈瘤が赤く腫れて痛みを伴う事があります。

多くの場合は消炎鎮痛剤を飲むと痛みや腫れは治まりますが、まれに皮膚を切開して静脈瘤の中に詰まった血栓を排出しなければならないケースもあります。

●皮膚潰瘍

クモの巣状静脈瘤に対して強い力で硬化剤を注入してしまうと、硬化剤が動脈の毛細血管にまで届いて詰まらせてしまう事があります。

その結果、クモの巣状静脈瘤に一致した皮膚が黒くなり壊死してしまいます。

壊死した皮膚は剥がれ落ち、潰瘍になります。

潰瘍は時間の経過とともに治りますが、潰瘍の跡が残ってしまいます。

●深部静脈血栓症

エコノミークラス症候群と呼ばれることもありますが、足の筋肉の中を走る「深部静脈」に血の塊(血栓)ができ、詰まらせてしまう病気です。

- ふくらはぎが急に痛くなる

- 足がパンパンに腫れる

といった症状が現れます。

その血栓が血流に乗って肺動脈という血管に流れていき詰まってしまうと

- 胸の痛み

- 息苦しさ

- 酷い場合は心停止

といった重篤な症状を引き起こすこともあります。

怖い事を書きましたが、皮膚潰瘍も深部静脈血栓症も、まれな合併症ですので必要以上に心配なさらないでください。

硬化療法を受ける際はお薬手帳をお持ちください

深部静脈血栓を予防するために、以下のお薬を服用している方は硬化療法を行う際は治療の4週間前から服用を中止していただく必要があります。

初診の際にお薬手帳をお持ちいただき、担当医に確認してもらうようにしましょう。

<ホルモン剤>

①ピル

②抗ホルモン剤(前立腺がんや乳がん治療中の方)

<骨粗しょう症の治療薬>

①ビビアント(一般名:バゼドキシフェン酢酸塩)

②エビスタ(一般名:ラロキシフェン塩酸塩)

下肢静脈瘤の診断方法ー超音波検査が必須

下肢静脈瘤の診断には超音波検査(エコー検査)が欠かせません。

超音波検査は足の表面にゼリーを塗って、プローベ(探触子)という機械を用いて静脈の状態を調べます。

患者さんは検査用の半ズボンに着替えていただき、椅子に座った状態で検査を行います。

立った状態で検査を行う医療機関もありますが、座った状態でも立った状態で検査を行っても、検査結果は変わりません。

検査途中で気分が悪くなる方が時々いらっしゃるので、当院では座ったまま検査を行っています。

下肢静脈瘤の手術方法

- 下肢静脈瘤血管内焼灼術(レーザーカテーテルまたは高周波カテーテル)

- 下肢静脈瘤血管内塞栓術(グルー治療)

- 硬化療法

- ストリッピング

高位結紮術という手術方法がありますが、この手術方法は再発率が非常に高いため、まともな血管外科医は高位結紮術を行うことはまずありません。

もし令和の時代に高結紮術を勧められた場合、その医師は下肢静脈瘤の治療方法についての知識が昭和の時代で止まっていて、アップデートされていません。気を付けましょう。

下肢静脈瘤血管内焼灼術

下肢静脈瘤の手術手術方法の中で、現在世界で最も行われているのは血管内焼灼術です。

血管内焼灼術というのは、カテーテルという細い管を静脈の中に挿入して静脈を内側から焼いて閉塞させる治療です。

カテーテルには2種類あります。

- レーザーカテーテル

- 高周波カテーテル

どちらも共通している点は静脈を内側から熱によって焼くことで閉塞させる点にあります。

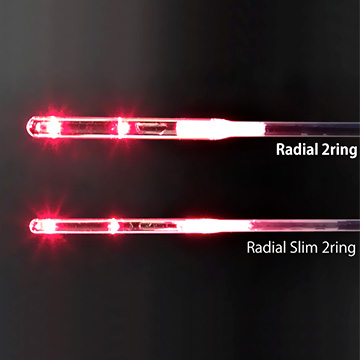

レーザーカテーテルの場合、カテーテル先端の赤く光っている2か所の部分から1470nmレーザ光線(分かりやすく言うと赤外線です)が出ます。

このレーザー光線による熱で静脈を内側から焼きます。すると、静脈はたんぱく質でできていますので、加熱されると縮んで硬くなり、閉塞します。

レーザーカテーテルの場合、レーザー光線が出る部位が狭いので非常に小回りが利きます。

長い静脈から短い静脈まで、まっすぐな静脈もクネクネ曲がりくねった静脈も、あらゆる静脈の焼灼に対応する事ができます。

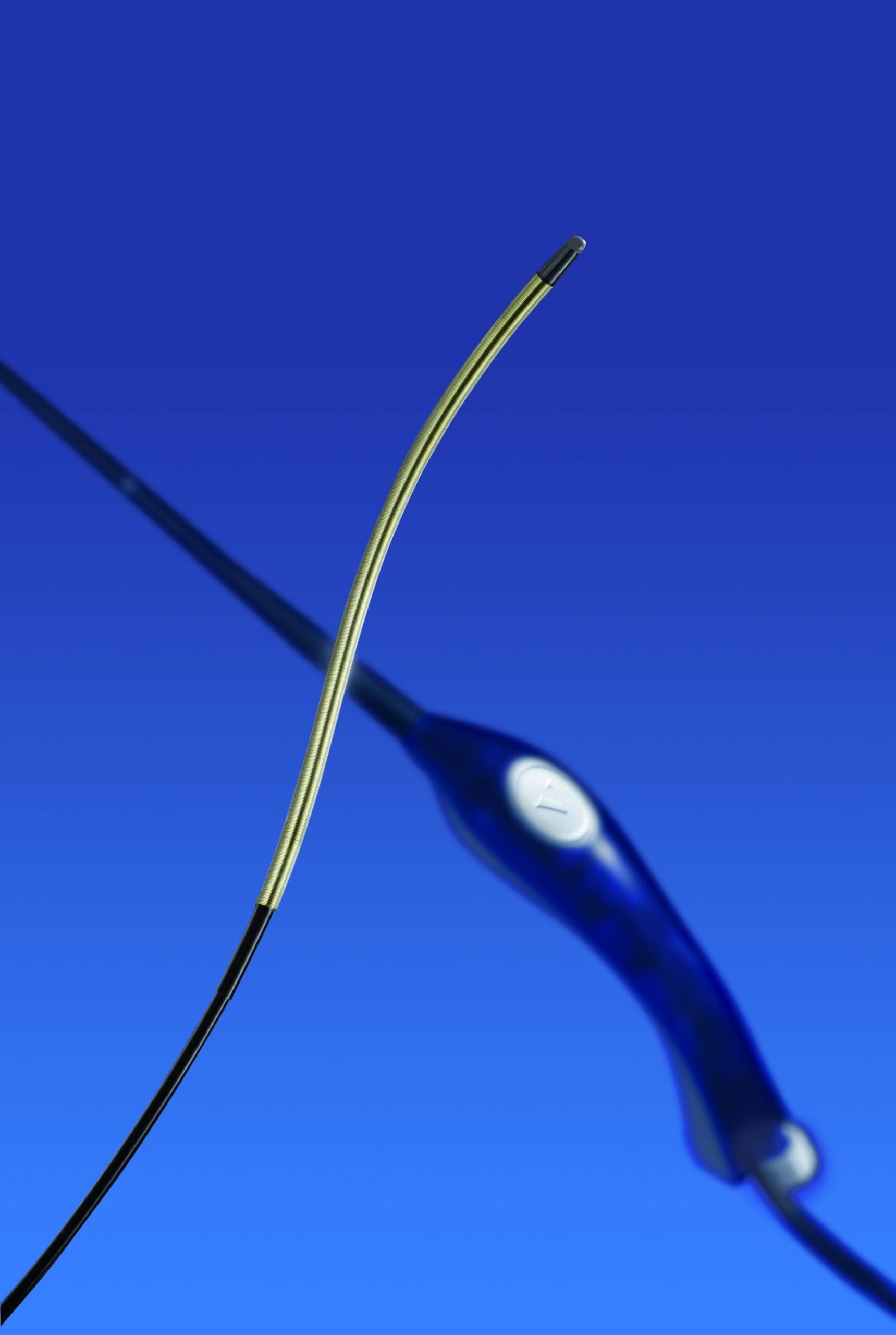

高周波カテーテルの場合は、カテーテル先端に巻かれた金属製のコイルが熱を発します。

電気コンロと同じ原理です

高周波カテーテルの先端から発せられる熱によって120℃で静脈を焼くようにできています。

高周波カテーテルの先端にあるコイルは長さが6.5㎝あるので、6.5㎝より短い距離の静脈を焼灼することはできません。

また、クネクネと曲がりくねった静脈を焼灼することもできません。

例えるならば、レーザーカテーテルは狭い路地でも曲がることができて小回りが利く軽自動車。高周波カテーテルは車体が長いトレーラーみたいなものです。

下肢静脈瘤は患者さん一人ひとりで形や大きさが異なります。

どのようなタイプの静脈瘤でも柔軟に対応できる点ではレーザーカテーテルの方が優れています。

レーザーカテーテル治療の実際の映像はこちらの動画をご覧ください。

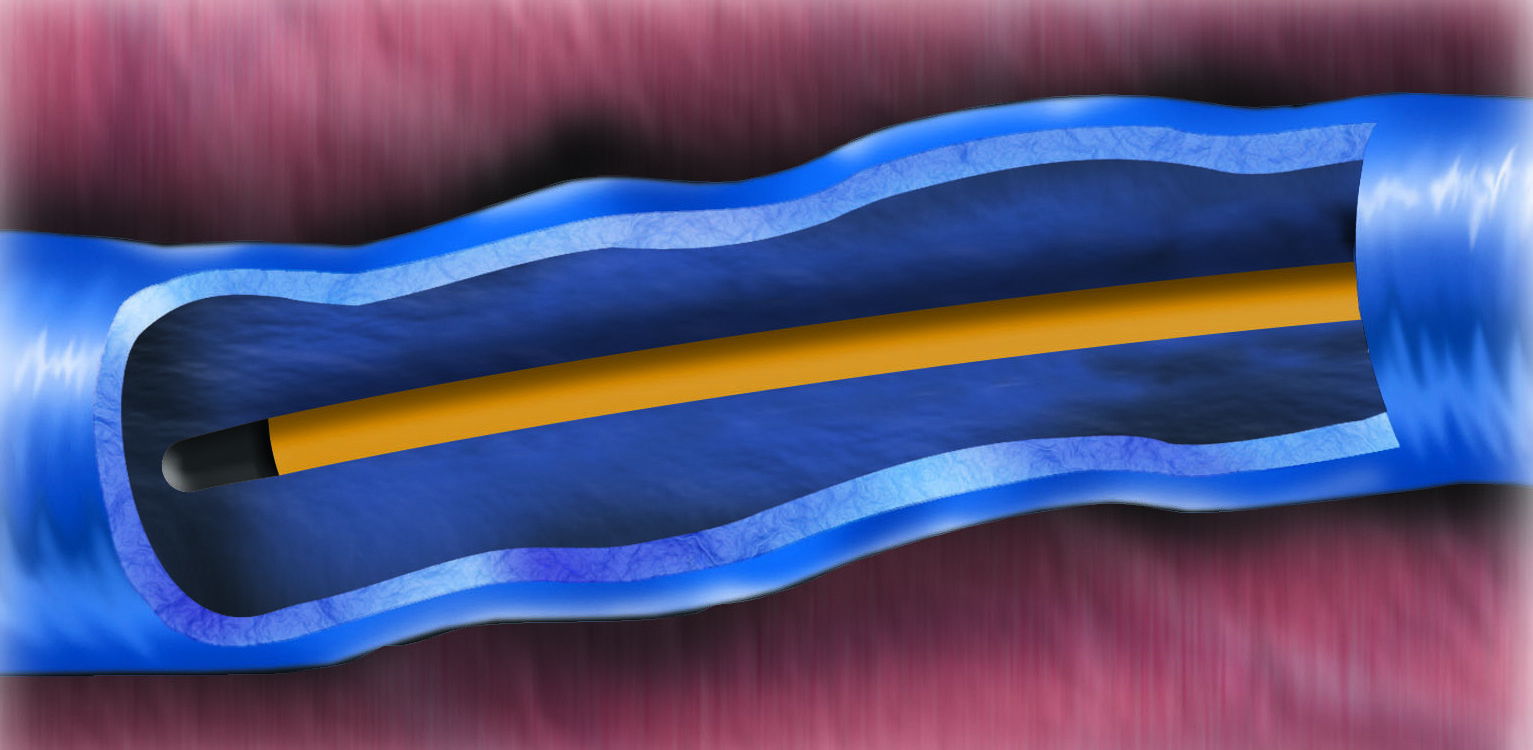

血管内塞栓術(グルー治療)

下肢静脈瘤の手術方法として最新式の手術方法が血管内塞栓術です。グルー治療とも呼ばれます。

血管内焼灼術は静脈を「焼く」ことによって閉塞させ、血液が逆流しないようにします。

これに対して血管内塞栓術は静脈を接着剤により「接着」することによって閉塞させ、血液が逆流しないようにします。

この治療法は、シアノアクリレートという接着剤(瞬間接着剤のアロンアルファと同じ)を用います。

シアノアクリレートを注射器に注入してピストル型の注入器にセットします。

細長いカテーテルを静脈の中に挿入し、シアノアクリレートを注入して静脈を接着して閉塞します。

DIYで使用するグルーガンと全く同じ要領です。

血管内焼灼術と血管内塞栓術の違い

血管内塞栓術は静脈を「焼く」ことで閉塞させますので、静脈の周囲に麻酔をしないと患者さんは「熱ちちち!」と悲鳴をあげてしまいます。

これに対して血管内塞栓術は静脈を「接着する」ことで閉塞させるので、静脈の周囲に麻酔をする必要がありません。

ですから術後の痛みがほとんどないのがメリットです。

血管内塞栓術の詳しい情報はこちらの動画をご覧ください。

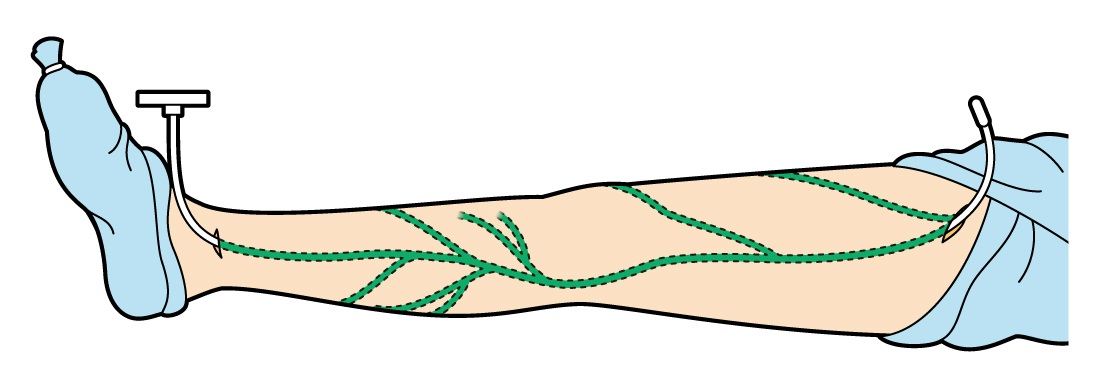

ストリッピング

ストリッピングはこれまでおよそ100年以上にわたって下肢静脈瘤手術のゴールドスタンダートでした。

ストリッパーという特殊なワイヤーを用いて静脈を引き抜いてしまうのです。

長きにわたって下肢静脈瘤手術の方法として当たり前の手術方法でしたが、

- 皮膚を切開する

- 内出血

- 術後の痛み

ストリッピングのこのようなデメリットが血管内焼灼術や血管内塞栓術の登場により改善されてしまったので

現在では絶滅危惧種のような術式となってしまいました。ストリッピングの時代はほぼ終わったと言って良いでしょう。

しかし、医学は常に進歩を続けています。

患者さんにとっては、痛みがなくてちゃんと治る治療法というのが一番ではないでしょうか?

Q.静脈瘤は自分で治せますか?

圧迫療法・・・弾性ストッキング(着圧ソックス)による治療

手術ではなく、今日からすぐに始められる手軽な治療法が圧迫療法です。

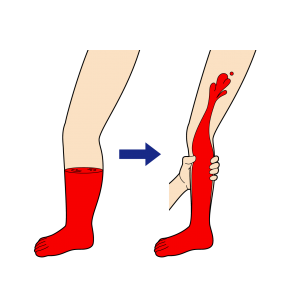

圧迫療法は弾性ストッキング(着圧ソックス)や弾性包帯によって足を圧迫することにより、足の静脈内にたまっている血液を絞り出す治療です。

足の静脈内に溜まった老廃物の多い汚れた血液が排除されるので、足のだるさやむくみ、こむら返りなどのつらい自覚症状が速やかに改善します。

弾性ストッキング(着圧ソックス)とは

静脈は血液を心臓に運ぶ役割をしています。

足は心臓から最も遠くにあり、人間は重力のある地球で立って生活をしています。

そのため、足の血液は重力に逆らって心臓に戻らなければならず、足にたまりやすくなります。

足にたまった静脈血を心臓まで戻すための機能は、

ふくらはぎの筋肉が静脈を圧迫して血液を押し上げる「筋肉のポンプ作用」と静脈の「逆流防止弁」です。

弾性ストッキング(着圧ソックス)は医療用に作られたストッキングで、

筋肉のポンプ作用と逆流防止弁の両方を強化してくれます。

弾性ストッキング(着圧ソックス)による圧迫療法は、

軽症から重症の方まであらゆる下肢静脈瘤の患者さんが手軽に始められる治療方法です。

弾性ストッキングの種類

ハイソックスタイプ

長所:3種類の中でもっとも着脱しやすい。値段が最も安い。

短所:太ももまでは圧迫することができない。

ストッキングタイプ

長所:太ももまで圧迫できる。

短所:ずり落ちやすい。ストッキングのずり落ち防止シリコンが施されている製品もありますが、かぶれることがあります。

パンストタイプ

長所:足全体が圧迫されるので静脈の血流改善には最も良い。

短所:着脱が大変。値段が最も高い。

どのタイプを履けばよいの?

弾性ストッキング(着圧ソックス)の目的はふくらはぎの筋ポンプ作用の補強ですので、最低限ふくらはぎが圧迫されていることが重要です。

着脱のしやすさや価格などを考えると、ハイソックスタイプが第一選択となります。

足の圧迫する強さにより、弱圧・中圧・強圧があり、下肢静脈瘤の方は中圧タイプとなります。

足を圧迫すると血行が悪くなるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、ご安心ください。

弾性ストッキングは足首の圧迫圧が最も強く、上に行くにしたがって圧力が弱くなる構造(段階的圧迫法)になっています。

血液を下から上に押し上げてくれるため、静脈血のうっ滞を改善してくれます。

歯磨き粉やマヨネーズを押し出すようなイメージと思ってください。

Q.市販の着圧ソックスでも大丈夫ですか?

A.薬局などで売られている市販の着圧ソックスは、圧迫力が弱圧に相当します。

圧迫療法の効果が弱くなりますので下肢静脈瘤の方は中圧ストッキングがよいでしょう。

ただし、弾性ストッキングが硬くて履けないという方は弱圧でも構いません。

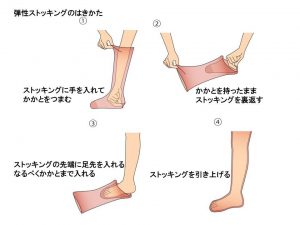

Q.弾性ストッキングは硬くて履けないのですが。

A.初めて弾性ストッキングを履くとき「こんなにきつい靴下、履くのは無理」とおっしゃる方が多いです。

しかし、毎日頑張って履き続けていれば少しずつ慣れてきます。

一度コツをつかんでしまえば苦手意識も薄れていきます。

弾性ストッキングはかかと部分が一番の難所です。

ストッキングを裏返してかかとまで入ってしまえばあとはそれほど難しくはありません。

それでもご自身でストッキングを履くのが難しいという方には、ストッキング着用補助具もあります。

Q.弾性ストッキングを履けば静脈瘤は消えますか?

弾性ストッキングは手軽に始められる下肢静脈瘤の治療方法です。

ただし、静脈瘤自体を治すわけではないので、脱いでしまうと治療効果はなくなります。

メガネはかけると物がよく見えますが、外してしまえば見えにくくなります。

メガネは視力を根本的に治している訳ではありません。

それと同じで弾性ストッキングも下肢静脈瘤自体を根本的に治す事はできません。

いつからでも手軽に始められる治療ではありますが、あくまでも応急処置という位置づけであることをご理解ください。

弾性ストッキングの履き方について解説した動画をご覧ください。

下肢静脈瘤は何科にかかればいいの?

下肢静脈瘤という病気の存在が世の中に浸透し始めてもやはり、依然として患者さんから

「どこの病院に行けばよいか分からなかった。何科を受診すればよいのか分からなかった」と言われます。

下肢静脈瘤の診療している診療科目は

心臓血管外科・外科・形成外科などが多く、中には皮膚科や放射線科の医師が治療を行っている医療機関もあります。

ではこれらの診療科目がある医療機関であれば下肢静脈瘤の手術が受けられるのかというと、事前に確認が必要です。

下肢静脈瘤血管内焼灼術は「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施施設」に認定されている医療機関でしか行うことができません。

ですから実施施設に認定されていない医療機関は下肢静脈瘤の手術に関してはストリッピング手術しか行うことができません。

病院のホームページで下肢静脈瘤専門外来と書いてあっても、

非常勤の先生が1週間に1回とか月に1-2回しか来ないというケースも多いです。

あるいはホームページが古い内容のまま更新されておらず、

現在は下肢静脈瘤を診察できる医師が不在ということもありますので、

医療機関を受診する前に確認したほうがよいでしょう。

下肢静脈瘤の治療費

下肢静脈瘤の患者さんが心配することは

ちゃんと病気が治るのか?手術は痛くないか?ということはもちろんですが

意外と治療費がいくらかかるか?という点も大きな心配事だと思います。

ストレートに「治療費はいくらかかりますか?」と聞いてくださる患者さんも中にはいらっしゃいますが

お金のことって、なかなか恥ずかしくて聞けないものです。

回転ずしだと価格が書いてあるので 安心してお寿司を食べられますけど

高級なお寿司屋さんみたいに価格が書いていないと

いったいいくらかかるのか不安になりますよね?

この記事をお読みいただければ治療費のことで心配せず

安心して治療が受けられると思います。

診療内容と費用一覧

診療内容別にかかる医療費を一覧にしました。

2024年6月より診療報酬が改定され、以下の通りの窓口負担金額となります。

| 診療内容 | 3割負担 | 1割負担 |

|---|---|---|

| 初診料 +超音波検査 |

約2,500円 | 約900円 |

| 硬化療法 (1回あたり) |

約15,000円 | 約5,000円 |

| ストリッピング手術・下肢静脈瘤血管内焼灼術(片足) | 約42,000円 | 約14,000円 |

| 下肢静脈瘤血管内塞栓術(グルー治療) (片足) |

約54,000円 | 約18,000円 |

| 再診料 +超音波検査 |

約380円 | 約130円 |

その他、弾性ストッキング(着圧ソックス)をご購入いただく場合は4400円かかります。

高額療養費制度をご利用になれます

高額療養費制度とは、一ヶ月の間に医療機関や薬局で支払った額が一定額を超えた場合、

超過分の金額を後から払い戻してもらえる制度です。

高額療養費制度では、所得に応じて、ご本人が支払う自己負担額の上限が定められております。

限度額適用認定証について

「限度額適用認定証」を手術時に準備していただけましたら、立替払いせずに済みます。

国民健康保険または後期高齢者の方は市区町村の役所に、

社会保険の方は職場の健康保険担当者の方に申請してください。

①手術前に限度額適用認定証が入手できた場合

限度額以上の支払いはありません

②限度額適用認定証が間に合わなかった場合

手術の日までに限度額適用認定証が間に合わなかった方は、

手術の日は窓口負担金額をお支払いいただき、

その後で高額療養費を申請して

限度額との差額を健康保険組合から還付を受けることになります。

生命保険の給付金

生命保険に加入している方は、

下肢静脈瘤の日帰り手術が保険給付金の対象となるかご確認ください。

手術方法はこちらの4種類のいずれかが当てはまりますので、ご確認のうえ生命保険会社にお伝えください。

下肢静脈瘤血管内焼灼術(K617-4)

抜去切除術(K617-1)

下肢静脈瘤血管内塞栓術(K617-6)

硬化療法(K617-2)

給付金の対象になる場合は、生命保険会社から所定の診断書を入手して医療機関にお持ちください。

その際、診断書作成料が別途かかりますので、あらかじめご了承ください。

下肢静脈瘤の画像紹介

下肢静脈瘤と一言で言っても十人十色です。

そこで今回の記事では様々な下肢静脈瘤の画像をご覧いただきたいと思います。

ご自分の足に似たような静脈瘤があるかもしれません。

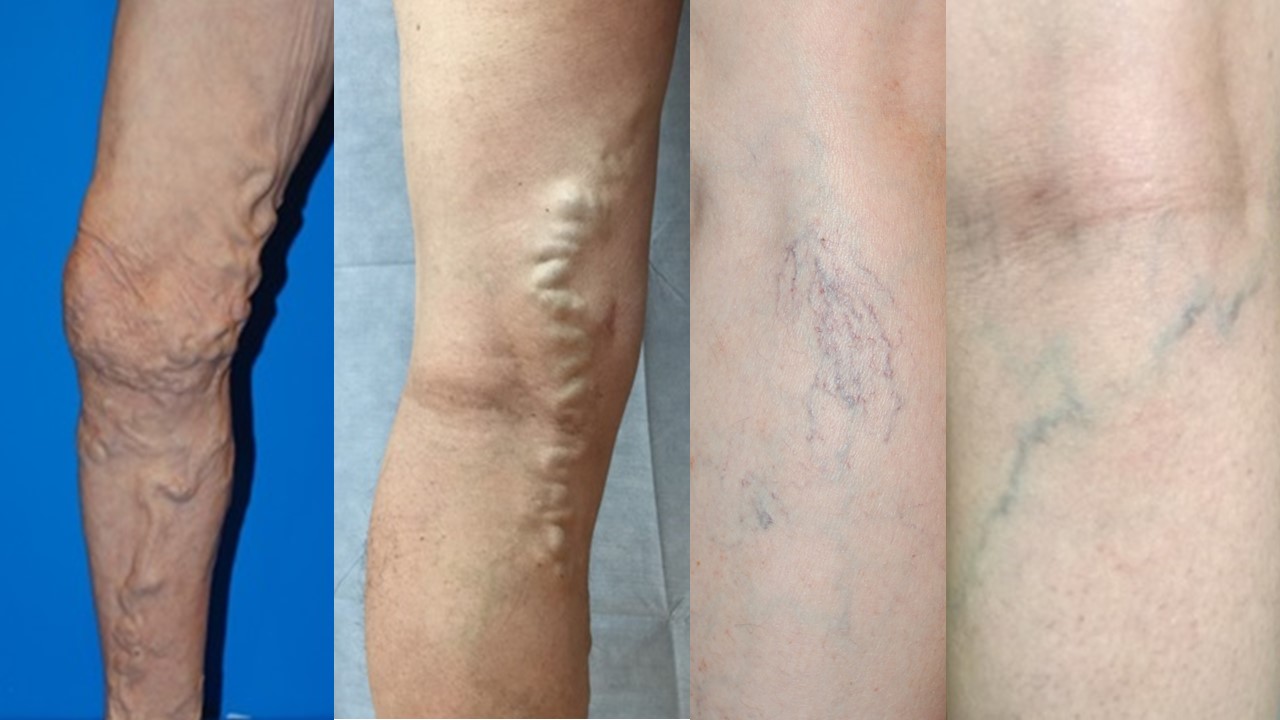

伏在型静脈瘤

まずは典型的な下肢静脈瘤です。

すねやふくらはぎに曲がりくねった静脈瘤が見られます。

この患者さんは、足のむくみ、だるさ、こむら返りといった症状がありました。

良く見ると足首のあたりには赤い湿疹が見られ、痒みをともなっています。

これは下肢静脈瘤に伴う「うっ滞性皮膚炎」の一つの症状です。

広範囲の湿疹を伴ったうっ滞性皮膚炎

この患者さんも湿疹による皮膚のかゆみがなかなか治らないため、皮膚科から紹介されて受診されました。

術後の写真です。

手術後は湿疹・かゆみは改善したのですが、残念ながら色素沈着は消えません。

特に女性の患者さんは、こうなる前に治療をしましょう。

皮膚潰瘍

うっ滞性皮膚炎に伴うかゆみのため皮膚を搔き壊してしまった患者さん

うっ滞性皮膚炎を伴った下肢静脈瘤は、ひっかき傷やけがが治りにくく、時に皮膚潰瘍に移行することもあるため手術が必要です。

皮膚脂肪硬化

うっ滞性皮膚炎が進行すると、慢性的な皮膚の炎症により皮膚が硬くなります。

安静にしていても痛みを感じることがあり、患者さんの症状はつらくなります。

皮膚潰瘍になる一歩手前ですので手術が必要な状態ですが、手術を行った後も皮膚の痛みが長引く事があります。

クモの巣状静脈瘤

クモの巣状静脈瘤は皮膚の直下、真皮と呼ばれる層を走る直径0.1~1mmの毛細血管です。

英語ではspider veinといい、クモの巣状「静脈瘤」と名前はついていますが「毛細血管拡張症」とも言います。

多くのケースでは女性ホルモンの影響を受けて皮膚の毛細血管が目立つようになります。

そのため20-40代の女性、特に妊娠中はクモの巣状静脈瘤が出現しやすいです。

側枝型静脈瘤

側枝型静脈瘤は大伏在静脈または小伏在静脈などから枝分かれして発生した静脈瘤です。

枝分かれした静脈瘤には血液の逆流が見られますが、伏在静脈には血液の逆流が見られない事が特徴です。

最後までお読みいただきありがとうございました。いかがでしたか?この記事を読めば下肢静脈瘤についてほぼ全ての知識が網羅されている思います。