【医師監修】足のむずむず感は下肢静脈瘤かも?症状の見分け方と対処法

足のむずむず感と下肢静脈瘤の関係

「足がむずむずして落ち着かない」「寝ようとすると脚がピクピク動く」――そんな症状、ただの疲れやストレスと思っていませんか?

実はこの不快な感覚、下肢静脈瘤やむずむず脚症候群(RLS)が原因の可能性があります。

本記事では、医学的視点から両者の違いや、症状の見分け方・治療法について詳しく解説します。

下肢静脈瘤とは?

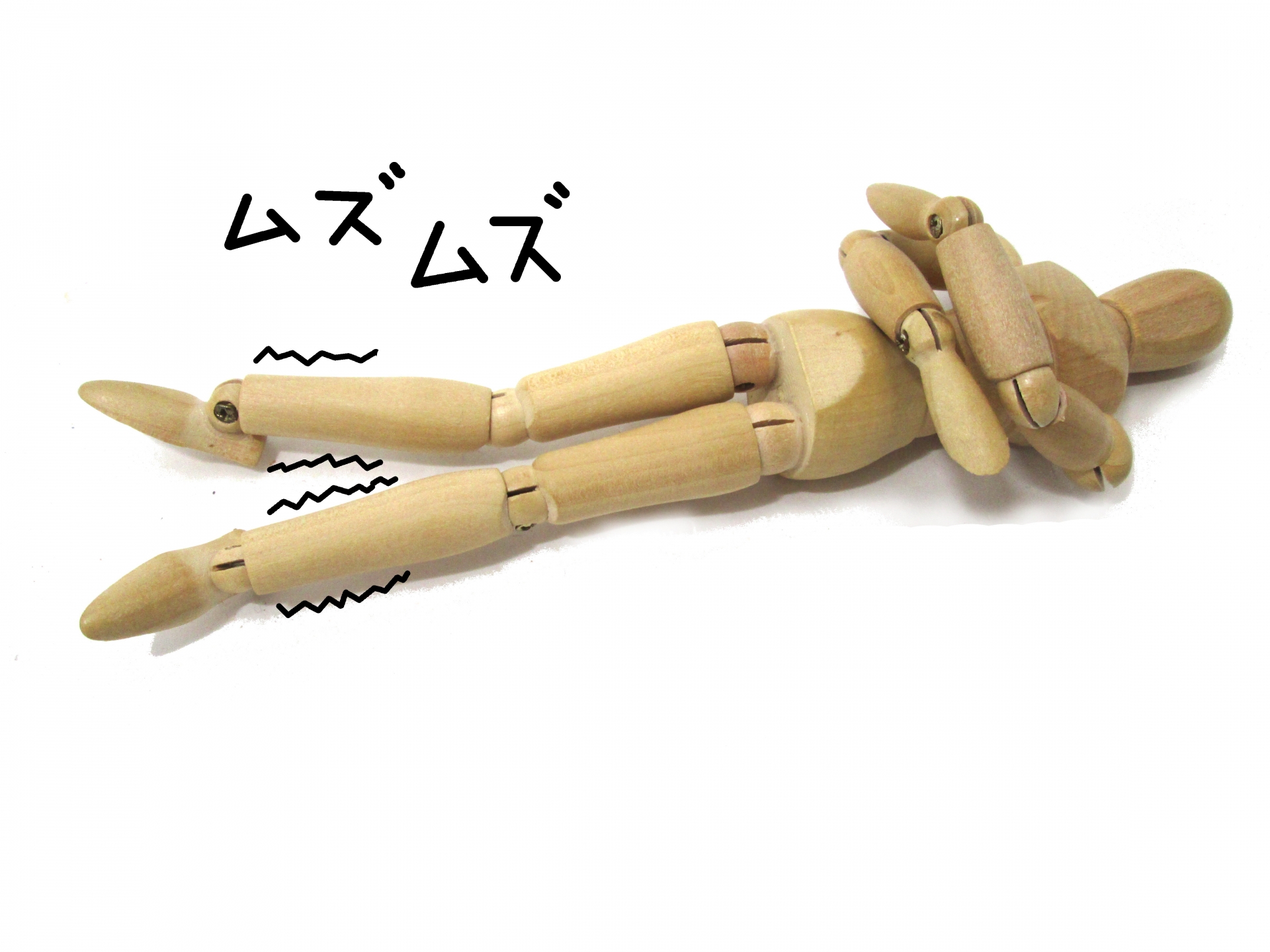

下肢静脈瘤とは、足の皮膚のすぐ下を走る表在静脈にある逆流防止弁(静脈弁)が壊れることで、血液がうまく心臓へ戻れずに足の静脈内に血液が逆流・停滞し、血管が徐々に拡張・蛇行してボコボコと浮き出て見えるようになる病気です。

通常、静脈弁は重力に逆らって血液を心臓へ押し戻す働きをしていますが、立ち仕事や加齢、妊娠などが原因でこの弁が壊れると、血液は足に溜まりやすくなります。結果として、見た目の変化だけでなく、重だるさ・むくみ・こむら返り・皮膚炎・潰瘍など、日常生活に支障をきたすさまざまな症状を引き起こすようになります。

主な症状

- 足の重だるさ・疲労感:夕方になると足が鉛のように重く感じられ、長時間の立ち仕事や歩行後に強く自覚されます。血液のうっ滞による循環不全が原因です。

- 夜間のこむら返り:ふくらはぎの筋肉が突然つって激しい痛みを伴うことがあり、特に就寝中や明け方に多く見られます。静脈血流の異常により筋肉が酸欠状態になるためと考えられます。

- 足のむくみ・痒み・色素沈着:血液が皮膚の下に長時間とどまることで、組織に水分や老廃物が染み出し、足首周辺を中心に慢性的なむくみが生じます。進行すると皮膚が茶色く変色したり、湿疹のようなかゆみを伴うこともあります。

- 足のむずむず感(特に夕方〜夜間):「足の中で何かが這っているような感覚」や「じっとしていられないような違和感」が現れることがあり、下肢静脈瘤の初期症状としても知られています。夜間に悪化することが多く、睡眠の妨げになる場合もあります。

【関連記事】夜間や明け方の足のこむら返りに要注意|専門医が解説する下肢静脈瘤との関係と治療法

むずむず脚症候群(RLS)とは?

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome:RLS)は、足に虫が這うような不快感や、じっとしていられない感覚を引き起こす神経系の疾患です。

夜間や安静時に強くなり、睡眠障害の原因になることもあります。

原因として考えられる要素

- 鉄分不足:ドーパミン神経の働きに影響

- 遺伝的要因:家族に症例があることも

- 妊娠:特に妊娠後期に多く、出産後は改善

- 腎不全・糖尿病などの慢性疾患

- 特定の薬剤:抗うつ薬・抗ヒスタミン薬など

むずむず脚症候群(RLS)の原因のひとつに、下肢静脈瘤が関与しているケースがあります。

RLSはこれまで主に神経学的な病気とされてきましたが、近年では下肢静脈のうっ滞や逆流が脚の不快感や異常感覚を引き起こすことが明らかになってきています。実際、下肢静脈瘤を治療したことで、RLSのような症状が改善したという報告も多く、足の血流障害がむずむず感の一因となっている可能性が指摘されています。

特に、立ち仕事や長時間の座位で血液が足に滞留しやすい生活を送っている方に、夜間の違和感やむずむず感が強く出る傾向があります。したがって、「足がむずむずして眠れない」という方は、単なる神経の異常だけでなく、静脈の異常が関係していないかを専門医に確認することが重要です。

🔍 下肢静脈瘤とRLSの関連性

複数の研究により、下肢静脈瘤や慢性静脈不全(CVI)とRLSの症状との間に強い関連があることが示されています。

-

ある研究では、RLSの症状を訴える患者の85%以上が、下肢の表在静脈に逆流を有していたことが報告されています。 PubMed

-

別の研究では、RLSの症状を有する患者のうち、98%が慢性静脈疾患(CVD)を併発していたとされています。 ithriveveins.com

💡 治療による症状の改善

下肢静脈瘤の治療がRLSの症状を軽減する可能性が示されています。

-

超音波ガイド下フォーム硬化療法を受けた患者さんの93%が、90日後のフォローアップでRLSの症状の軽減を報告しています。 Jvir+3PubMed+3Venous News+3

-

別の研究では、静脈瘤の治療を受けたRLS患者の87%が、症状の改善を報告しています。

🧠 考えられるメカニズム

下肢静脈瘤による血液のうっ滞が、神経への刺激や炎症を引き起こし、RLSの症状を誘発する可能性があります。

-

特に、外側皮下静脈叢(LSVP)の逆流が、夜間のRLSや足のけいれんと関連していることが指摘されています。 Jvir

診断・治療について

下肢静脈瘤の診断

下肢静脈瘤の診断は、まず視診と触診によって足の血管の浮き出しや皮膚の色の変化、むくみの有無などを確認するところから始まります。実際に血管がボコボコと浮き出ている場合は、外見だけである程度の進行度を予測できますが、見た目では分からない「隠れ静脈瘤」も存在するため、詳細な検査が不可欠です。

最も重要なのが超音波検査(カラードプラー検査)です。この検査では、皮膚の下にある表在静脈の血流をリアルタイムで観察し、静脈弁が正常に機能しているかどうか、血液が心臓に向かって流れているかを確認します。

超音波検査は痛みを伴わず、放射線被ばくもないため、安心して受けられる非侵襲的な検査として広く用いられています。検査結果に基づき、症状の程度や逆流の範囲を評価し、適切な治療方針が決定されます。

下肢静脈瘤の治療法

下肢静脈瘤の治療は、症状の重さや逆流の範囲、患者さんの年齢や生活スタイルに応じて選択されます。主な治療法には以下のようなものがあります。

- 圧迫療法:

弾性ストッキング(医療用の着圧ソックス)を日中に着用することで、静脈にかかる圧力を外から補助し、血液の逆流やうっ滞を防ぐ方法です。症状の軽い静脈瘤や、妊娠中・高齢などで手術を避けたい方にも適しており、初期~中等度の症状に効果があります。ただし、根本的な原因(静脈弁の機能不全)を治すものではありません。 - 血管内焼灼術:

カテーテルを使って、逆流が起きている静脈の内側をレーザーや高周波(ラジオ波)で加熱し、血管を閉塞させる治療です。皮膚を切らずに局所麻酔で行える日帰り手術で、痛みが少なく、術後の回復も早いのが特長です。

現在、下肢静脈瘤治療の第一選択として最も多く行われている治療法です。 - 血管内塞栓術(グルー治療):

専用のカテーテルを用い、医療用接着剤(瞬間接着剤のような医薬品)を逆流した静脈内に注入し、血管を閉塞させる新しい治療法です。熱を使わないため神経へのダメージが少なく、術後の痛みや内出血が非常に少ないのが利点です。また、圧迫ストッキングが不要となるケースも多く、高齢者やストッキングの着用が難しい方におすすめです。【関連記事】下肢静脈瘤の治療法|レーザー・高周波・グルー・ストリッピングの違いとは?【関連記事】弾性ストッキングの効果と選び方

まとめ

「足がむずむずする」という症状は、単なる疲労ではなく下肢静脈瘤やRLSといった疾患のサインである可能性があります。

見た目に静脈の浮きがなくても、血液の逆流が起きているケースは珍しくありません。

足の違和感が長く続く場合は、早めに血管外科などの専門医を受診し、原因をはっきりさせることが大切です。

▶ 足のむずむずでお悩みの方は、下肢静脈瘤専門医にぜひ一度ご相談ください。

この記事は、下肢静脈瘤専門クリニック「目黒外科」院長・齋藤 陽(外科専門医/下肢静脈瘤血管内焼灼術実施・管理委員会 指導医)の監修により作成されています。