下肢静脈瘤の治療方法について解説します

下肢静脈瘤の治療方法はコンセプトにより大きく分けて2通りあります。

その1:症状を改善させる治療

その2:見た目を改善させる治療

症状を改善する治療

圧迫療法

弾性ストッキングは医療用のストッキングです。

弾性ストッキングをはくと、ふくらはぎが圧迫されるため、静脈の血液が下から上に押し上げられます。ちょうどマヨネーズや歯磨き粉を搾り出すのと似ています。

血液の渋滞が解消し、むくみやだるさ、こむら返りなどの症状を改善します。

- <メリット>

-

- その場で治療が開始できる

- 症状の改善が見込める

- 手軽

- 手術代に比べるとストッキング代は安い

- <デメリット>

-

- 根本的な治療ではない

- ストッキングを脱いだら治療効果はなくなる

- 皮膚がかゆくなる、かぶれることあがる

- 夏場は暑いがそれでもストッキングは履かなくてはならない

- 普通の靴下と比べると、硬くて履きにくい

弾性ストッキング(着圧ソックス)にはハイソックスタイプ・ストッキングタイプ・パンストタイプの3種類があります。

(左からハイソックスタイプ・ストッキングタイプ・パンストタイプ)

どのタイプを履くかは好みで構いませんが、ふくらはぎが圧迫されていることがポイントですので、履きやすさと価格面から考えるとハイソックスタイプを履く方が最も多いです。スカートを履くときにハイソックスだとちょっと・・・という方や、冬は暖かいほうがいいという方はストッキングタイプを選ばれます。パンストタイプは履きにくく価格も高いため、選ばれる方はあまりいらっしゃいません。

つま先があるものと、つま先のないオープントゥータイプがあります。基本はつま先があるものですが、水虫や外反母趾がある方、暑がりな方はつま先のないタイプを選ぶことがあります。つま先のないタイプは履いているうちにストッキングの先端が足の甲に食い込んで痛くなってくるので、その時はストッキングの先端をつま先の方へ引っ張って対応する必要があります。

弾性ストッキング(着圧ソックス)の選び方のポイント

– 圧力の種類: 医療用の弾性ストッキング(着圧ソックス)は圧力のレベルが異なります。圧力の強さによって弱圧・中圧・強圧の3タイプがあります。基本は中圧ですが、高齢で一人ではなかなか履きにくいという方は弱圧でも構いません。

– サイズ: 正確なサイズ選びが非常に重要です。サイズが合わないと適切な圧力が得られないだけでなく、逆に不快感を与えることがあります。足首とふくらはぎの太さを測って、ご自身のサイズに合うものを選びましょう。

– 素材: 皮膚に直接触れるものなので、通気性がよく、肌に優しい素材を選ぶことが望ましいです。

弾性ストッキング(着圧ソックス)の正しい使用方法

1. 着用のタイミング: 朝、起床後は足が最もむくんでいない状態です。この時に着用するのが最も効果的です。

2. 着用方法: 足を通してから、全体に圧力が均等に分散するように丁寧に引き上げてください。

3. 洗濯と保管: 毎日洗濯して清潔に保つことが重要です。洗濯ネットに入れて洗い、直射日光を避けて保管することで、弾性を長持ちさせることができます。

外科治療

血液の逆流を生じている大(小)伏在静脈静脈をそのままにしておくと、血液は流れ込みます。

逆流防止弁が働かない静脈に流れ込んだ血液は逆流してしまいます。

だったら、このダメな静脈を通行止めにしてしまおう、あるいは撤去してしまおう、というのが外科治療のコンセプトです。

- ダメな静脈を通行止めにする ➡ ①血管内焼灼術(カテーテル治療)②血管内塞栓術(グルー治療)

- ダメな静脈を撤去する ➡ ③ストリッピング手術

血管内焼灼術(カテーテル治療)

現在、日本国内で保険適応のカテーテル治療は、①レーザーと②高周波の2種類があります。

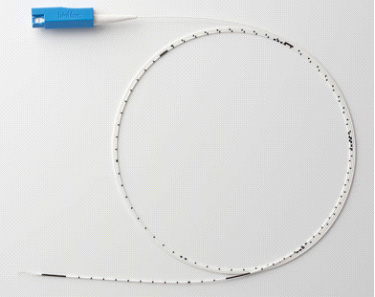

レーザーカテーテルはゆでたそうめんと同じくらいの細さです。

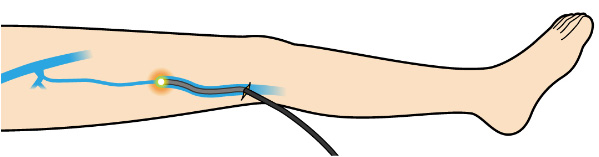

逆流防止弁がダメになり血液が逆流してしまう静脈の中にカテーテルを挿入します。

カテーテルの先端から赤外線がが出て、その熱により静脈が焼けて閉塞します。

するとこの静脈には血液が流れなくなるので、血液の逆流が起こらなくなります。

足にはたくさんの静脈があるので、1本や2本の伏在静脈が無くなったところで困ることはありません。

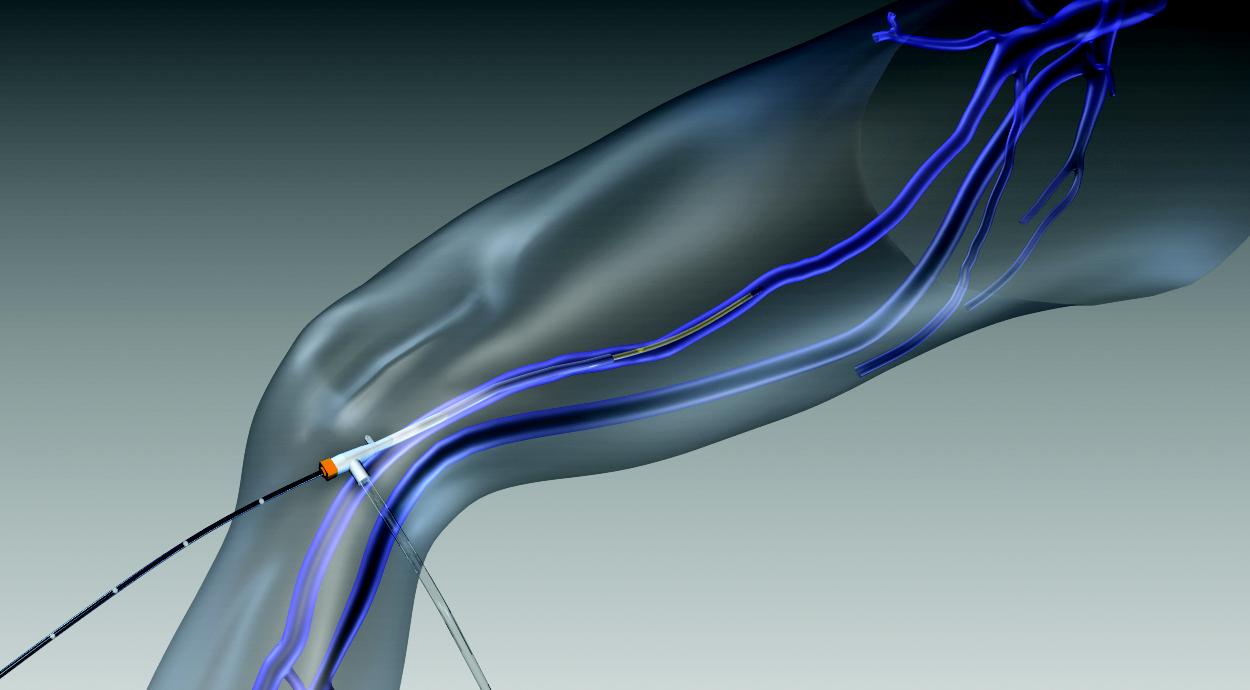

高周波カテーテルはレーザーカテーテルと比べると、やや太めのカテーテルです。

レーザーカテーテルと同様に、逆流防止弁がダメになり血液が逆流してしまう静脈の中にカテーテルを挿入します。

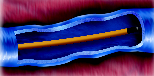

カテーテルの先端にある金属コイルが120℃に熱せられ、その熱により静脈を閉塞させます。

するとこの静脈には血液が流れなくなるので、血液の逆流が起こらなくなります。

足にはたくさんの静脈があるので、1本や2本の伏在静脈が無くなったところで困ることはありません。

-

1.目的の静脈にカテーテルを挿入します。

-

2.皮膚を切らずに静脈にカテーテルを入れますので、傷あとが目立ちにくいのが利点です。

-

3.高周波を用いてカテーテル先端にあるコイルを120℃に発熱させます。

-

4.カテーテルの熱により血管が焼けて閉塞します。静脈の焼灼自体は片足約3~5分で終了します。

よくあるご質問

- レーザー治療との違いはありますか?

- 血管の中にカテーテルを入れて病的な静脈を焼く、という点でラジオ波とレーザーは同様の治療方法であり、ほぼ同等の治療成績が報告されています。術後の痛み・アザに関して、ラジオ波と1470nmレーザーの2つは非常に優れています。しかし、前世代の980nmレーザーは術後の痛みやアザがしばしば問題となります。

- だれでもこの治療を受けられますか?

- 大伏在静脈が非常に太い場合、静脈の焼灼が不十分となる可能性があります。

大伏在静脈が著しく曲がりくねっていて、カテーテルが入らない方は高周波カテーテルによる治療だけでは難しいと思います。そのようなケースの方は、細いレーザーカテーテルのスリムファイバーを使用するとどのような曲がりくねった静脈も焼灼することができます。

- 脳梗塞の予防のため、血が固まりにくくなるお薬を飲んでいますが、この治療は受けられますか?

- 血液が固まりにくくなるお薬を服用中の方でもこの治療を行うことは可能です。

従来の手術方法であるストリッピング手術では、出血が止まりにくくなるためお薬の服用を中止していただいてから手術を行っていましたが、カテーテル治療では「血液を固まりにくくする」お薬の中止をしていただく必要はありません。

- この治療を受けることができない条件はありますか?

- 下肢静脈瘤に対する血管内治療のガイドラインでは、以下のような方はカテーテルによる血管内治療を受けることができません。

- くもの巣状や網目状静脈瘤

- 深部静脈血栓症を有する、あるいは既往のある方。

- 動脈性の血行障害を有する方。

- 歩行の困難な方

- 多臓器障害あるいはDIC 状態の方

- 経口避妊薬あるいはホルモン剤を服用している方

- 重篤な心疾患のある方

- ショックあるいは前ショック状態にある方

- 妊婦または妊娠の疑われる方

- ステロイド療法中の方

- ベーチェット病の方

- 骨粗しょう症治療薬(ラロキシフェン)、多発性骨髄腫治療薬(サリドマイド)を服用している方

- 血栓性素因(プロテインC 欠損症、プロテインS欠損症、アンチトロンビンIII 欠損症、抗リン脂質抗体症候群等)の方

手術後の日常生活について

治療当日は入浴や自転車を漕ぐ、自動車の運転などは禁止しています。それ以外の炊事・洗濯・買い物・掃除などの日常動作は差し支えありません。

基本的に手術翌日からは何をしてもOKとしています。

手術後の通院について

手術後3日以内に1回目の受診をしていただき、静脈が閉塞できたかを超音波検査により確認します。

以後、1か月後・3か月後・6か月後に外来受診をしていただきます。

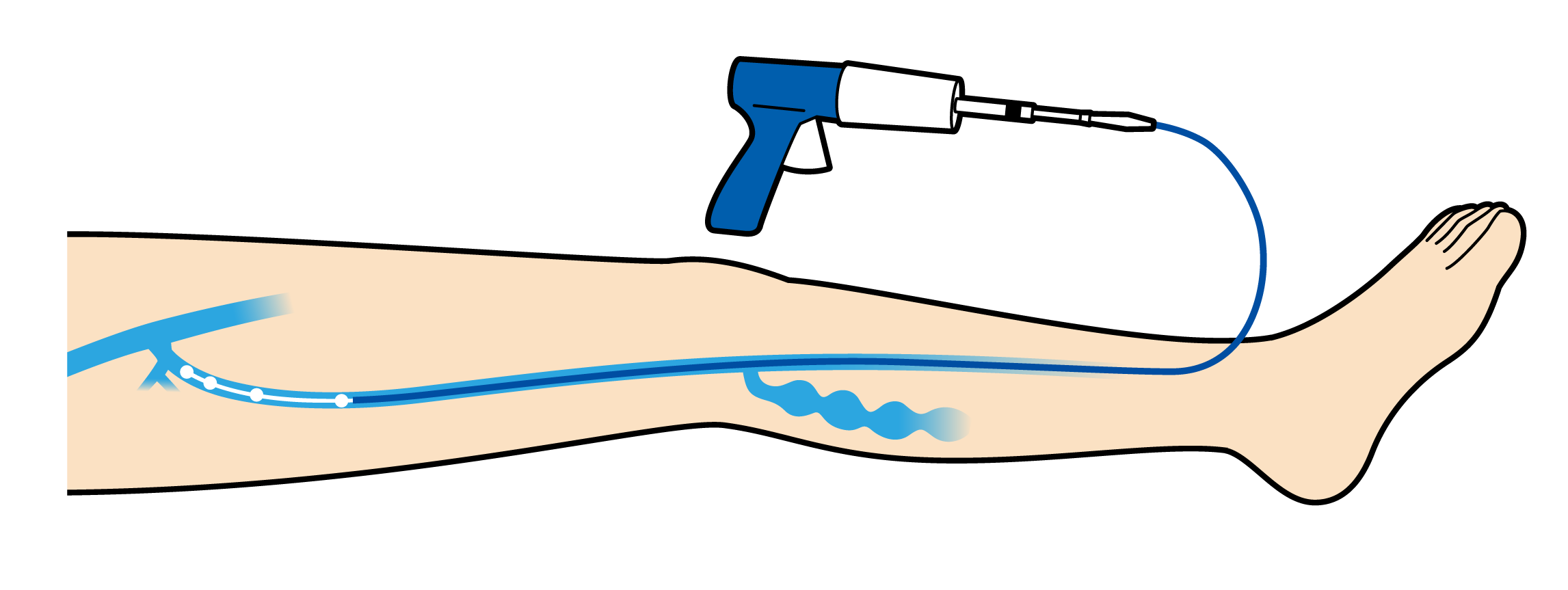

血管内塞栓術(グルー治療)

2020年から国内で健康保険が適用になった最新の治療方法です。

シアノアクリレートという医療用の瞬間接着剤を静脈に注入し、中を詰めてしまいます。そうすることによって静脈の逆流が止められます。

治療方法

患者さんの足の皮膚に局所麻酔を行い、治療する静脈にカテーテルを挿入します。

注射器に入ったシアノアクリレートを付属のグルーガンを用いて静脈内に注入します。

一般的に手術時間は15分程度で終わります。足に包帯などは巻かず、弾性ストッキングも履く必要はありません。

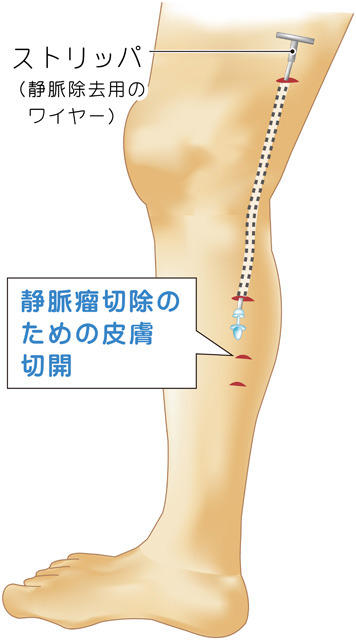

ストリッピング手術

逆流防止弁がダメになり、血流が滞ってしまった静脈を、特殊なワイヤーで抜いてしまう手術です。「ストリッピング手術」は病的な静脈を取り去ってしまうので、再発する確率が低く、治療効果の高い治療法です。カテーテルによる血管内焼灼術が行われる前は、この手術方法が下肢静脈瘤の一般的な手術方法でした。

小さな傷で手術を行っており、さほど目立ちませんが、多少傷跡は残ります。術後、アザが見られますが2~3週間ほどで消えていきます。

手術時間は片足あたり1時間が目安です。手術中は鎮静剤でおやすみいただきますので、不安を感じることなくリラックスして手術を受けていただけます。

ストリッピング手術後の日常生活について

手術当日より日常の家事をしていただいても差し支えありません。

防水絆創膏を貼りますので、手術の翌日からシャワーがOKになります。

入浴は1週間後の抜糸が済んだらOKです。

手術後の通院について

手術後は翌日・1週間後・1か月後に外来受診をしていただきます。

見た目をよくする治療

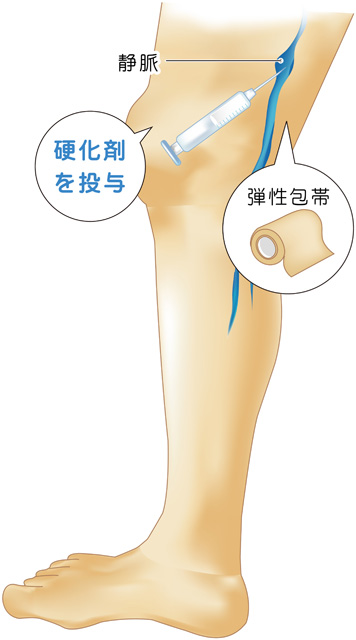

硬化療法

硬化剤というお薬を注入して、外から圧迫をすることで静脈を閉塞させる治療です。

- 小さな静脈瘤(くもの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤)

- 側枝型静脈瘤

- 軽度の伏在型静脈瘤

- 陰部静脈瘤

- 再発静脈瘤

- 出血性静脈瘤

に対して適しています。

治療は5分から15分程度で終わりますが、静脈瘤が広範囲にわたる場合は複数回に分けて行うこともあります。

- メリット

-

- 通常よりも細い注射針を使うので、針を刺す時の痛みが少ない

- 針を刺すだけなので、傷跡ができない

- 保険診療(1回約6000円)で治療できる

- デメリット

-

- 硬化剤により静脈に炎症を起こさせるので、お薬の注入時には痛みを感じます。

- 硬化剤により血液が流れなくなった静脈瘤がしこりになることがあります。ただし、3~6か月程度で吸収されてなくなっていきます。

- ボコボコした血管はぺったんこになりますが、硬化剤により炎症を起こさせるので、静脈の走行に沿って皮膚のシミができます。これを色素沈着と言いますが、色素沈着は1年半~2年ほどで大部分は薄くなります。ただし、若干色素沈着が残ることもあります。

- 硬化剤により静脈瘤に中の血液が固まり、血栓が生じるのですが、血栓性静脈炎と言って静脈が炎症を起こすことがあります。血栓を生じた部位に一致した痛みと腫れが起こります。痛みは一時的であることが多いですが、静脈瘤が大きくてできた血栓も大きい場合は静脈炎を起こすと痛みも強くなります。そのようなケースでは皮膚に局所麻酔の注射をしたうえで皮膚を小さく切開します。血栓を絞り出すと血栓性静脈炎の痛みは改善します。

- 静脈瘤に注入した硬化剤の一部は深部静脈に流れ込みます。その硬化剤は血流に乗って肺動脈に流れていくわけですが、ほとんどの場合は無症状です。硬化剤の注入量が多い場合は時に胸の痛みや咳が出る事がありますが、短時間で治ることがほとんどです。

- クモの巣状静脈瘤に硬化療法を行った際に、硬化剤を強く注入してしまうと皮膚の毛細血管レベルで静脈瘤から皮膚の細動脈に硬化剤が流れていき、皮膚の血液循環が悪くなり、皮膚の一部が壊死してかさぶたの様に黒くなることがあります。潰瘍自体は圧迫療法により数カ月で改善しますが、皮膚に痕が残ってしまうことがあります。

硬化療法について動画にまとめました。

皮膚レーザー照射

(自由診療となります。当院ではこの治療は行っておりません。)

赤いイトミミズのような静脈瘤に対する硬化療法は

- 注射針を刺すのは難易度が高い。

- せっかく注射針が毛細血管に刺さっても、硬化剤が血管の外に漏れやすい。

- 硬化剤が漏れると痛い。

- きれいになる部分とシミになってしまう部分が出てしまう。

などのデメリットをカバーする目的で導入したのが皮膚レーザーです。

- メリット

-

- 硬化療法のデメリットであるシミができません。

- 美容的にきれいになる。

- デメリット

-

- レーザー照射の際、多少の痛みは感じます(治療前に皮膚に麻酔のシールを貼ります)。

- 保険診療では認められていない治療法のため、自費での治療となります。

- 治療後の経過の過程で一時的に皮膚に赤みが出ることがありますが、その後は徐々に改善していきます。

- 別の場所に静脈瘤ができることがあります。

下肢静脈瘤に対する治療方法についてまとめた動画をご覧ください。

痛み・手術跡への配慮

下肢静脈瘤の本質は、足の静脈にある逆流防止弁がダメになり、老廃物だらけの血が心臓に向かって帰ることができず、足にたまってしまうことです。そこで、原因となる静脈に対しては、カテーテルにより治療を行いますので、メスによる傷が残りません。切らないので痛みも小さく済みます。

長年のあいだ、原因不明のこむら返りにお悩みだった方はつらい症状が治るだけでもご満足いただくことが多いのですが、できることなら見た目もきれいな方がよいと思います。

このように、つらい症状を改善するのみならず、見た目の改善についても考慮した治療方法をお一人おひとりに対してご提案いたします。

ご予約・お問い合わせcontact / reservation