「足の血管が浮き出てきた…」その症状、下肢静脈瘤かも?種類と対処法を医師が解説

下肢静脈瘤の種類と症状・治療法を医師が徹底解説|放置リスクや治療の選び方も紹介

足の血管が浮き出たり、だるさやむくみを感じていませんか?その症状、もしかしたら「下肢静脈瘤」かもしれません。

下肢静脈瘤には複数の種類があり、症状の現れ方や治療方法も異なります。

この記事では、下肢静脈瘤の4つの代表的なタイプについて、それぞれの特徴・症状・原因・治療法・放置リスクまで、下肢静脈瘤専門クリニックが詳しく解説します。

1. 伏在型静脈瘤

伏在型静脈瘤は、下肢静脈瘤の中でも最も代表的かつ頻度の高いタイプで、静脈瘤の患者さんの多くがこのタイプに該当します。

「足の血管が目立つ」「夕方になると足が重い」といった悩みの背景には、この伏在型静脈瘤が隠れているケースが多く、下肢静脈瘤の診療ではまずこのタイプを正確に見極めることが非常に重要です。

▲大伏在静脈の逆流により太く蛇行した血管が見られます

原因と特徴

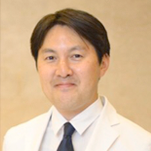

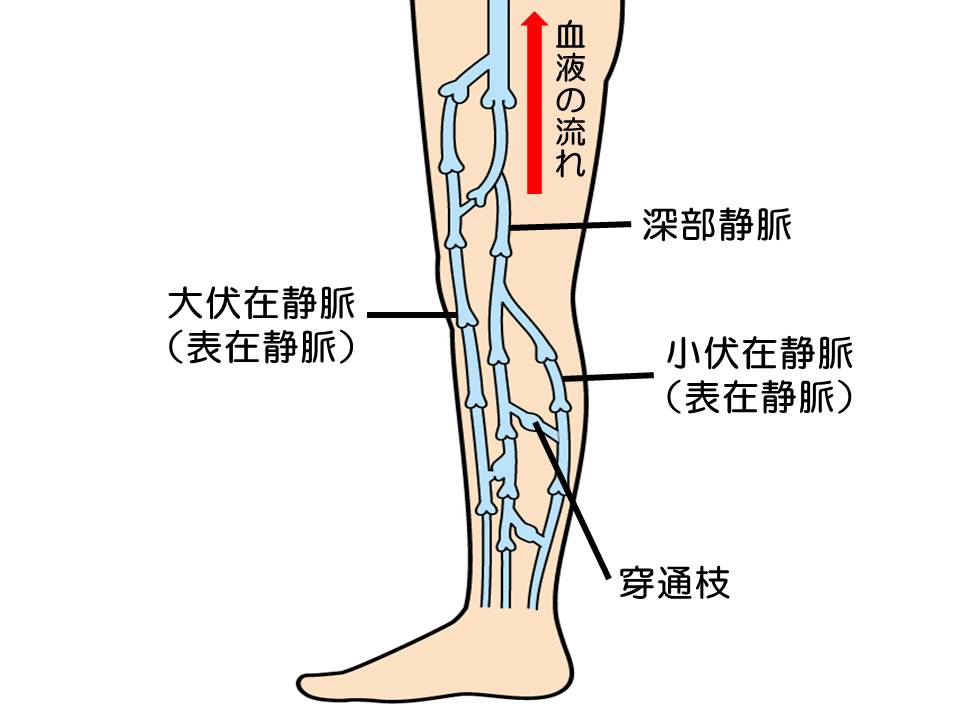

伏在型静脈瘤は、足の表面に近い位置を走る大伏在静脈や小伏在静脈という太くて長い静脈に、逆流が生じることで発症します。

これらの静脈には、本来「血液を心臓に向かって一方通行で流すための逆流防止弁」が備わっています。しかし、加齢・長時間の立ち仕事・妊娠・遺伝的要因などの影響が複合的に重なり、この弁が壊れたり、機能しなくなったりすると、血液が重力に逆らえず下方向に逆流してしまいます。

その結果、血液が足の静脈内に滞留(うっ滞)し、静脈の内圧が高まって徐々に血管が膨張・蛇行していきます。これが、伏在型静脈瘤のメカニズムです。

初期には足のだるさや軽いむくみといった症状にとどまりますが、進行すると皮膚に炎症や色素沈着が現れたり、最終的には皮膚潰瘍(皮膚に穴が開いたような状態)を生じることもあります。

リスク因子

伏在型静脈瘤をはじめとする下肢静脈瘤は、以下のような要因によって発症リスクが高まることが知られています。

- 長時間の立ち仕事:

重力の影響で足の静脈に血液が溜まりやすくなるため、逆流防止弁に大きな負担がかかります。教師、調理師、美容師、販売業など、日常的に長時間立ちっぱなしの職業の方に多く見られます。特に10時間以上の立ち仕事をされる方は重症化しやすいので対処が必要です。 - 妊娠・出産経験:

出産を経験した女性の50%に下肢静脈瘤が発生しているという調査結果が出ています。妊娠中は女性ホルモンの影響で血管が拡張しやすくなり、またお腹が大きくなることで骨盤内の静脈が圧迫され、下肢への血液の戻りが悪くなります。母体の血液量も30~50%増加すると言われとり、これらの原因により、静脈弁の機能が弱くなり、静脈瘤が発症・悪化しやすくなります。一般的に2度目の妊娠中に下肢静脈瘤が悪化する傾向があります。 - 肥満:

体重が増えることで足の静脈への圧力が高まり、血液の逆流やうっ滞が起きやすくなります。特に内臓脂肪が多い方は、腹腔内圧が高まり血流障害を招く可能性があります。 - 遺伝的要因(家族に静脈瘤がある):

静脈の壁や弁の構造が生まれつき弱い体質は遺伝する傾向があります。親や兄弟に下肢静脈瘤の既往がある場合は、自身も発症リスクが高くなると言われています。特に両親ともに下肢静脈瘤がある場合、子供に遺伝する確率は90%。両親のどちらかに下肢静脈瘤がある場合、男の子は25%、女の子は62%の確率で遺伝すると報告されています。ご両親に下肢静脈瘤がない、という方は祖父母に下肢静脈瘤がある場合(隔世遺伝)があります。 関連記事<下肢静脈瘤と遺伝に関する記事>を読む

症状チェックリスト

伏在型静脈瘤では、以下のようなさまざまな症状が現れることがあります。以下の項目に複数当てはまる方は、早めの受診をおすすめします。

✅足がだるく、重たく感じる

✅夕方になると足がむくみやすい

✅太もも・ふくらはぎ・すねなどにボコボコと浮き出た血管がある

✅寝ているときや朝方にこむら返り(足のつり)を起こす

✅立ち仕事中や仕事後に足がズキズキと痛む

✅足の皮膚に湿疹やかゆみが出る

✅くるぶしやすねのあたりが茶色く変色してきた(色素沈着)

✅皮膚がカサカサし、割れたりただれることがある

✅傷がなかなか治らず、皮膚潰瘍のようになっている

これらの症状は、血液のうっ滞によって老廃物が足に溜まり、組織や皮膚に慢性的な負担がかかることで起こります。

軽症の段階で治療を行えば、進行を防ぎ、症状の改善も見込めます。

治療方法

伏在型静脈瘤の治療では、近年は体に負担の少ない血管内治療が主流となっており、ほとんどのケースで日帰り手術が可能です。患者さんの症状や血管の状態に応じて、以下のような治療法が選択されます。

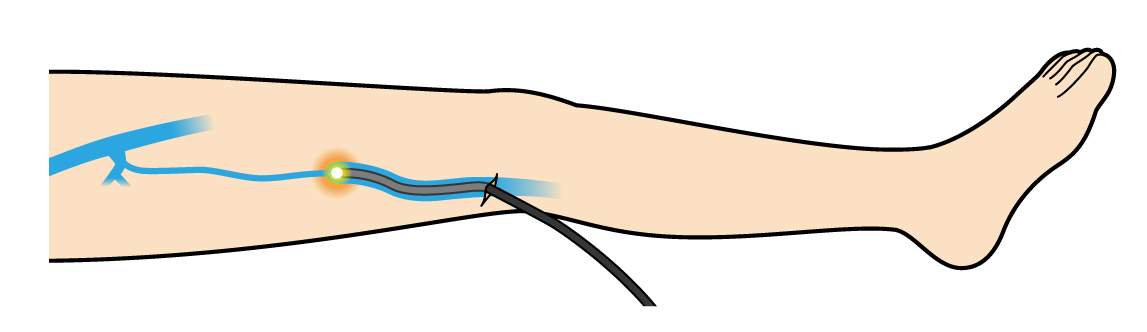

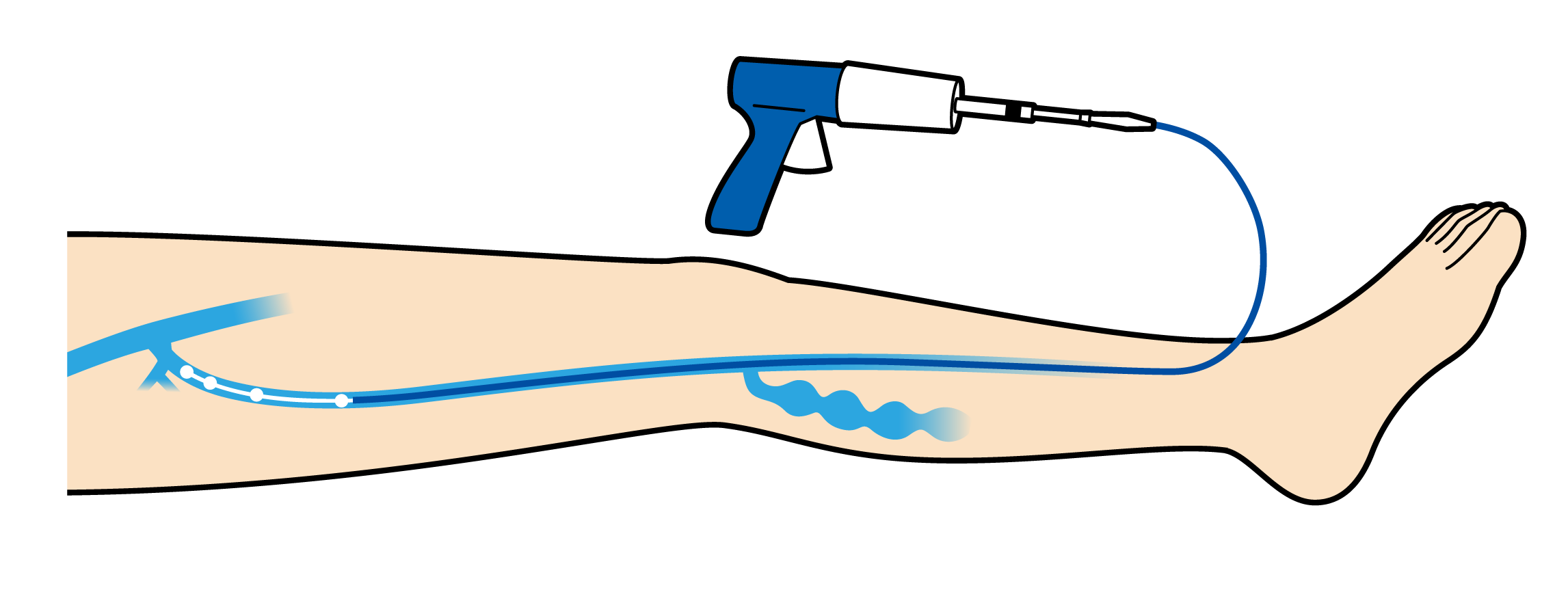

■ 血管内焼灼術(レーザー・高周波治療)

血管内焼灼術は、現在最も広く行われている下肢静脈瘤に対する標準的な治療法です。逆流の原因となっている伏在静脈の内側に細いカテーテルを挿入し、その内側を熱で焼灼(加熱)して血管を閉塞させるという方法です。

使用するエネルギーの種類によって、以下の2つに分かれます:

- レーザー治療(EVLT):高出力のレーザー光を血管内に照射して焼灼

- 高周波治療(RFA):電磁波による熱を使って血管を閉塞

どちらも局所麻酔で行える日帰り手術で、治療時間は片脚あたり約30~60分程度と短く、術後はすぐに歩いて帰宅することが可能です。治療中は鎮静剤で眠っています。

✅ 特徴とメリット

- 体への負担が少ない:局所麻酔のみで施術でき、皮膚切開が不要

- 傷跡がほとんど残らない:カテーテルを入れる小さな針穴のみ

- 術後の痛みが少ない:痛み止めの服用だけで済むことが多い

- 短時間で終了:片足で30~60分程度、入院不要

- 再発率が低く、治療効果が高い

⚠️ デメリット・注意点

- TLA麻酔(局所麻酔)の注入が必要:血管の周囲に麻酔液を注入する手間があります

- 軽度の皮下出血・腫れ・つっぱり感が術後に一時的に出ることがある

- 弾性ストッキングの着用が必要(術後1週間程度)

- 高周波カテーテルの場合、屈曲の強い血管や側枝静脈には対応できない

⚠️治療後の注意点

- 術後1か月程度は弾性ストッキングを着用することで、術後の血栓症やむくみを予防できます

- 手術翌日から日常生活や仕事復帰も可能です

🏥 こんな方におすすめです

- 自覚症状が出ており、日常生活に支障を感じている方

- 確実性の高い治療を希望する方

- できるだけ身体への負担が少ない治療を受けたい方

目黒外科では、熟練の血管外科専門医が丁寧な診察と超音波検査をもとに、血管内焼灼術の適応かどうかを正確に診断し、必要な場合は安全かつ確実な治療を行っています。

なお、当院では患者様一人ひとりの血管の太さや屈曲度、逆流の程度を事前に超音波検査でしっかり確認し、最適な治療法をご提案しています。

■ 血管内塞栓術(グルー治療)

グルー治療とは、下肢静脈瘤の原因となっている伏在静脈に医療用接着剤(シアノアクリレート系)を注入し、血管を閉塞させる最新の治療法です。

レーザーや高周波のように「熱を使う」のではなく、瞬時に固まるグルー(接着剤)の性質を活かして血管を閉じるという、まったく新しいアプローチです。

この方法は欧米ではすでに広く使われており、日本でも2020年から健康保険での治療が始まっています。正式には「血管内塞栓術」と呼ばれる治療法に分類されます。

✅ 特徴・治療の流れ

- カテーテルを使って伏在静脈に到達

- カテーテルの先端から瞬時に硬化する医療用接着剤を少量ずつ注入

- 外から手で圧迫し、血管を密着させて閉塞

- 焼灼しないため熱傷や神経障害のリスクが低い

治療時間は片足で20〜30分程度と短く、局所麻酔のみで施術可能です。ほとんどの症例で日帰り手術となります。

✅ メリット

- 焼灼による熱のダメージがないため、神経障害や皮膚やけどのリスクが低い

- 麻酔液(TLA麻酔)が不要のため、痛みや術後の腫れが非常に少ない

- 術後の弾性ストッキング着用が不要な場合もあり、快適

- 術直後から日常生活にすぐ復帰できる

⚠️ デメリット・注意点

- 保険適用外(自由診療)のため、費用が高額になる

- 比較的新しい治療法であり、対応できる施設が限られている

- 接着剤によるアレルギー反応(ごく稀)が起こる可能性がある

- 治療できる血管の太さや形状に制限があることがある

🏥 どんな方にグルー治療が向いている?

以下のような方にグルー治療は適していると考えられます:

- 麻酔の痛みに不安がある方

- 手術後にすぐに仕事・育児・旅行などに復帰したい方

- 弾性ストッキングの装着が困難な方(夏場・皮膚疾患など)

- 美容的な傷跡やダウンタイムを最小限にしたい方

■ ストリッピング手術(静脈抜去術)

かつて主流だった手術法で、皮膚を小さく切開して伏在静脈を物理的に引き抜く方法です。カテーテルが入らない特殊な形状の血管に対して行うことがありますが、現在ではほとんど行われなくなりました。

当院で行っている下肢静脈瘤の治療法について詳しく知りたい方は、下記のページもあわせてご覧ください。

関連記事【どの治療がベスト?下肢静脈瘤の治療法を徹底比較!レーザー vs 高周波 vs グルー vs ストリッピング】を読む

2. 側枝型静脈瘤

▲枝分かれした静脈に逆流が生じて蛇行するタイプ

原因と特徴

伏在静脈から枝分かれした静脈に逆流が生じ、細い枝状の静脈が太く蛇行していくタイプ。皮下に近いため見た目が目立ちやすく、屈曲も強くなりがちです。

伏在型との比較

伏在型は伏在静脈の逆流がありますが、側枝型は伏在静脈には逆流がありません。伏在静脈から分岐した静脈瘤にのみ逆流が見られます。

治療方法

自覚症状がある または、見た目が気になる場合

あくまでも目安ですが、太いタイプは皮膚を数か所切開して切除、細いタイプは硬化療法を行う場合が多いです。

- 3mm以上の太さがある場合:静脈切除術(数か所切開)

- 細いタイプ:硬化療法

自覚症状がなく、見た目も気にならない場合は経過観察で構いません。

3. クモの巣状静脈瘤

▲赤や紫の毛細血管がクモの巣のように広がるタイプ

原因

毛細血管が赤や紫に拡張して見える状態。静脈の逆流防止弁の障害ではなく、以下のような要因で発生します:

- ホルモンバランスの変化(思春期・妊娠)

- 遺伝的体質

- 皮膚が薄い

- 局所的な静脈の血圧上昇

症状・見た目

見た目が気になるケースが多く、痛みなどの自覚症状はほとんどありません。ただし、ピリピリ感や熱を持った感覚を訴える人もまれにいいます。

治療方法

- 硬化療法(保険適用):注射で血管を閉塞させる

- 皮膚レーザー照射(自費):赤色に反応しやすく、見た目改善効果が高い

4. 網目状静脈瘤

▲青い細い静脈が網目状に広がるタイプ。クモの巣状とつながっていることも

特徴・症状

直径2mm以下の青い静脈が網目状に広がるタイプで、クモの巣状静脈瘤と連結していることも多く「栄養血管」とも呼ばれます。無症状で、主に見た目の問題が中心です。

治療方法

- 硬化療法が第一選択

- 皮膚レーザー照射は適応にならない場合もある

よくある質問(Q&A)

Q. 放っておいても大丈夫ですか?

A. クモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤であれば経過観察も可能ですが、伏在型や側枝型静脈瘤は進行すると皮膚の炎症や潰瘍を引き起こすリスクがあるため、一度専門医の判断を仰ぐことをおすすめします。

Q. 予防方法はありますか?

残念ながらクモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤の予防方法はありません。伏在型や側枝型静脈瘤であれば以下の予防方法が推奨されます。

- 長時間立ちっぱなしを避ける

- 弾性ストッキングの着用

- 適度な運動(ふくらはぎを動かす)

- 足を心臓より高くして休む

Q. どのタイプか自分で判断できますか?

A. 今回の記事でご紹介した画像に似ている場合はご自身で判断するのは簡単ですが、静脈瘤の大きさ・形・外見だけでは正確な判断が難しい場合があるため、超音波検査などを受けて診断するのが確実です。

目黒外科のご案内

目黒外科は、下肢静脈瘤レーザー手術件数日本最多(2020年から5年連続)の実績を持つ、下肢静脈瘤専門クリニックです。

28年以上にわたり下肢静脈瘤治療に専念してきた院長が、診察・検査・説明・手術・フォローアップまで一貫して担当。

完全予約制・日曜診療対応で、忙しい方でも安心してご来院いただけます。

足の症状や血管の浮きが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

▶ 目黒外科の詳細はこちら

院長著書のご紹介

目黒外科 院長・齋藤 陽は、下肢静脈瘤に関する知識をまとめた書籍

『専門医が教える世界一わかりやすい“下肢静脈瘤”の治療と予防』(医学通信社)を執筆しています。

実際の治療例を交えながら、下肢静脈瘤の原因・症状・最新治療法・セルフケアについて、専門医がやさしく解説した一冊です。

下肢静脈瘤に悩む方、治療を考えている方にぜひ手に取っていただきたい内容となっています。

📚 下肢静脈瘤についてさらに深く知りたい方にぴったりの一冊です!