下肢静脈瘤の種類と特徴を専門医が解説|タイプ別に症状・治療法をわかりやすく紹介

下肢静脈瘤の種類と特徴を専門医が解説|症状・原因・治療法まとめ

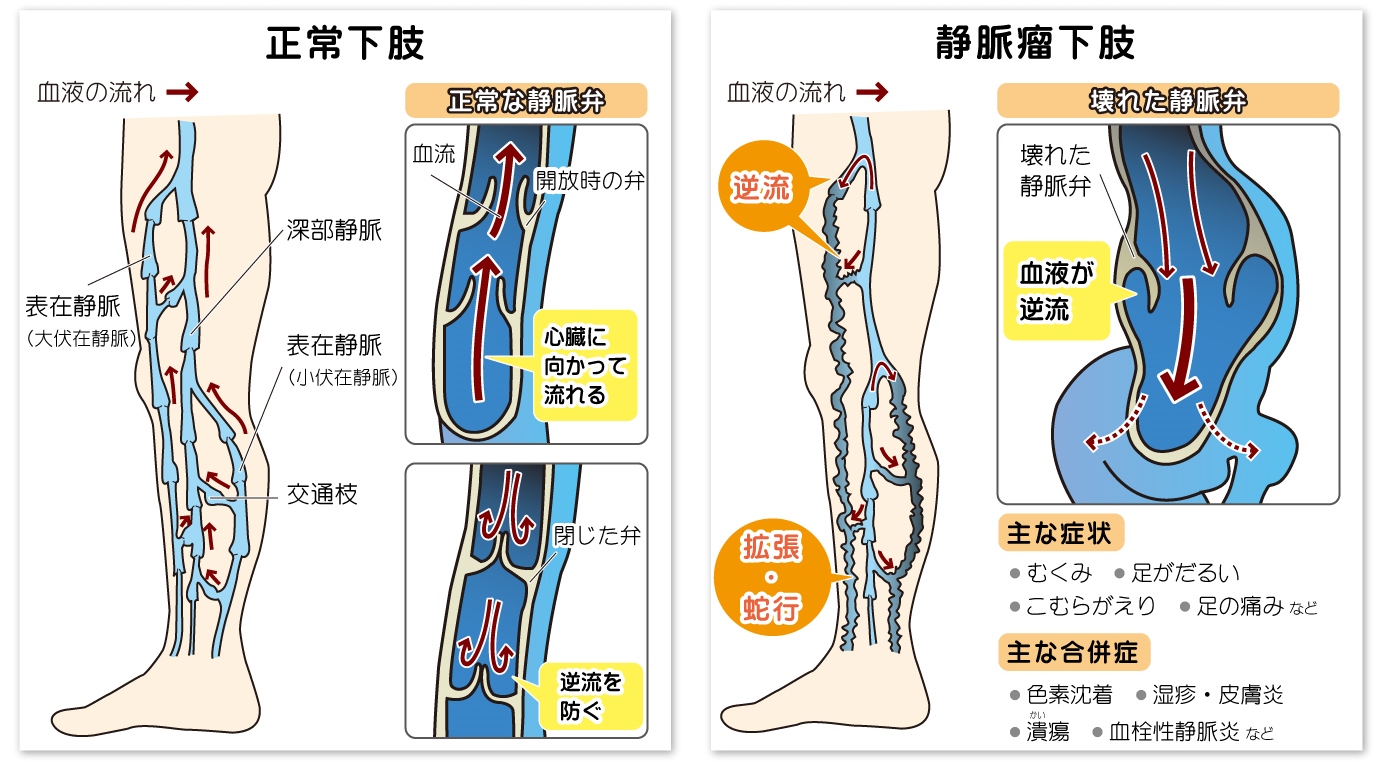

下肢静脈瘤とは、足の静脈が拡張して血管が浮き出る病気ですが、実は一言で「静脈瘤」といってもいくつかのタイプに分かれます。それぞれ発生する仕組みや、現れる症状、必要な治療法が異なるため、適切な診断と対策が重要です。

特に、症状が軽いうちは見た目だけの問題に感じるかもしれませんが、放置していると皮膚炎や潰瘍など深刻なトラブルにつながることもあります。

この記事では、下肢静脈瘤の中でも代表的な4つのタイプ(伏在型・側枝型・網目状・クモの巣状静脈瘤)について、それぞれの特徴、原因、症状、治療方法まで、専門医の視点でわかりやすく解説していきます。

足のだるさや血管の浮き出しが気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

下肢静脈瘤の4つのタイプ

伏在型静脈瘤:足の皮膚直下を走る大伏在静脈・小伏在静脈に逆流が生じ、太く蛇行した静脈が浮き出る最も一般的なタイプです。足のだるさ、むくみ、こむら返り、皮膚症状を引き起こすことがあります。

側枝型静脈瘤:伏在静脈から枝分かれした血管に逆流が発生し、時間の経過とともに拡張・蛇行して目立つようになる静脈瘤です。皮膚に近い場所を走るため、血管の浮き出しやうねりが目立ちやすいのが特徴です。

網目状静脈瘤:青色をした直径2mm以下の毛細血管が網目状に広がった状態です。基本的には無症状ですが、見た目が気になり相談されるケースが多く、クモの巣状静脈瘤と交通していることもあります。

クモの巣状静脈瘤:赤や紫色の毛細血管がクモの巣のように細かく皮膚表面に広がる状態です。主に美容的な問題で相談され、思春期や妊娠期に発症しやすい傾向があります。

伏在型静脈瘤とは

特徴・原因

伏在型静脈瘤は、足の皮膚直下を走る大伏在静脈や小伏在静脈と呼ばれる太い表在静脈に発生する、下肢静脈瘤の中でも最も代表的なタイプです。正常な静脈には血液の逆流を防ぐ弁がありますが、さまざまな要因(加齢、遺伝、妊娠・出産、長時間の立ち仕事など)により弁が壊れると、血液が本来の流れに逆らって足側に戻り、静脈内に滞留(うっ滞)します。

この血液の滞留によって静脈の内圧が上昇し、血管の壁が押し広げられ、さらに血管がクネクネと蛇行して皮膚表面に浮き出るようになります。立った状態で直径3mm以上に拡張した表在静脈は、医学的に「静脈瘤」と診断されます。

主な症状

- 足のだるさ・重さ(特に夕方以降に悪化)

- 皮膚表面に浮き出る太く蛇行した血管

- 夜間や明け方に起こるこむら返り(筋肉の痙攣)

- 足首やふくらはぎを中心としたむくみ

- 湿疹やかゆみを伴う皮膚炎(うっ滞性皮膚炎)

- 皮膚の黒ずみ(色素沈着)

- 皮膚が破れてしまう皮膚潰瘍(重症例)

【関連記事】下肢静脈瘤の兆候はこれ!見逃しやすい初期症状と対策を専門医が解説

治療の必要性

無症状で皮膚に異常がない場合は、まずは経過観察を選択することも可能です。しかし、足のだるさやむくみなどの自覚症状が現れている場合、または湿疹や色素沈着といった皮膚症状が出現している場合には、症状の進行や重症化を防ぐため、早期の手術治療が推奨されます。

特に皮膚潰瘍に至ると、治癒までに長期間を要し、再発リスクも高まるため、早めの介入が非常に重要です。

治療方法

現在、伏在型静脈瘤に対する標準的な治療法は、血管内焼灼術(レーザーカテーテル治療・高周波カテーテル治療)および血管内塞栓術(医療用接着剤を用いる治療)です。

血管内焼灼術は、逆流を起こしている伏在静脈の内部から高熱エネルギーで血管を焼灼し閉塞させる方法であり、血管内塞栓術は、カテーテルを用いて接着剤を血管内に注入し、物理的に静脈を塞ぐ方法です。

いずれも皮膚を大きく切開する必要がなく、体への負担を大幅に軽減できる点が大きな特徴です。

これらの血管内治療は、術後の痛みやダウンタイムが少なく、短期間で日常生活や仕事への復帰が可能なことから、国内外で広く普及し、現在の主流となっています。

【関連記事】下肢静脈瘤の手術方法|レーザー治療・グルー治療・硬化療法の違いとは?

側枝型静脈瘤とは

特徴・原因

側枝型静脈瘤は、足の皮膚直下を走る伏在静脈から枝分かれした細い血管に逆流が発生し、年月とともに血液のうっ滞が進むことで拡張・蛇行して形成される静脈瘤です。

伏在型静脈瘤が太い幹の血管(大伏在静脈・小伏在静脈)に生じるのに対し、側枝型静脈瘤はその枝分かれした支流部分に発生するため、より細かく、曲がりくねった形をとることが特徴です。主に皮下脂肪層を走行しているため、拡張や蛇行が著しく、見た目にも血管のうねりが目立ちやすくなります。

原因としては、加齢による血管壁や弁機能の劣化、長時間の立ち仕事、妊娠・出産による血流負荷の増加、遺伝的な体質などが関係しています。

主な症状

- 足のだるさ・重さ(特に長時間の立位後に悪化)

- 皮膚表面に浮き出る、蛇行した血管の目立ち

- ふくらはぎや足首のむくみ

- 夜間や明け方に起こるこむら返り

側枝型静脈瘤も、進行すると湿疹や色素沈着といった皮膚症状につながることがあります。

治療方法

側枝型静脈瘤は、血管が細く蛇行が強いため、伏在型静脈瘤と比較してカテーテルやワイヤーによる標準的な血管内治療が困難な場合があります。

このため、皮膚を小さく数か所切開し、静脈瘤そのものを直接摘出する手術(スタブ・アバルジョン)が行われることがあります。最近ではレーザーカテーテルが改良され、曲がりくねった血管に対しても分割焼灼できる症例が増えており、血管内治療の適応範囲が広がっています。

また、血管が細い場合や、蛇行の程度によっては、硬化療法(硬化剤を注入して血管を閉塞させる方法)が併用されることもあります。

患者さんの血管の状態やご希望に応じて、最適な治療法を選択していきます。

クモの巣状静脈瘤とは

特徴・原因

クモの巣状静脈瘤(spider vein)は、赤や紫色をした細い毛細血管が、皮膚表面にクモの巣のように広がる状態を指します。主に太ももやふくらはぎ、足首の周囲に現れます。

発症にはホルモンの影響(特に妊娠・出産、経口避妊薬の使用)、遺伝的な体質、皮膚の薄さ、さらに長時間の立ち仕事や外的な圧迫などが関係していると考えられています。特に思春期や妊娠中といったホルモンバランスが大きく変動する時期に発症しやすく、年齢を重ねるごとに徐々に目立つ範囲が広がることもあります。

主な症状

クモの巣状静脈瘤自体は、基本的に無症状です。ただし、まれに皮膚の表面付近で血流障害が起こり、軽いピリピリ感や熱感を訴える方もいます。

最大の問題は、見た目の美観に影響を及ぼすことです。薄着になる季節やスカート、ショートパンツを着用した際に気になる、という理由で受診される方が多く、心理的なコンプレックスの原因となることもあります。

治療方法

治療を希望する場合、以下の方法が選択肢となります。

硬化療法

血管内に硬化剤を注入し、血管壁を炎症反応によって閉塞させる治療法です。手技が比較的簡単で効果も高い一方で、治療部位に一時的な色素沈着が起こるリスクがあり、自然に消えるまで半年から1年程度かかることがあります。

皮膚レーザー照射

赤い色素(ヘモグロビン)に吸収される特性を利用し、皮膚の表面からレーザー光線を照射して血管を焼灼・閉塞させる方法です。硬化療法よりも仕上がりが美しく、色素沈着リスクも比較的低いですが、自由診療(保険適用外)となるため費用負担が大きくなる可能性があります。

どちらの治療法が適しているかは、血管の太さや分布範囲、患者さんの希望(ダウンタイムや費用の許容範囲)によって決定します。

また、いずれの治療法でも完全に消失させるには複数回の治療が必要になることがあるため、事前に十分な説明を受け、納得したうえで治療を進めることが大切です。

【関連記事】クモの巣状静脈瘤の原因・症状・治療を専門医が解説

網目状静脈瘤とは

特徴・原因

網目状静脈瘤は、直径およそ2mm以下の青色をした毛細血管が、太ももやひざ、ふくらはぎなどに網目状に広がった状態を指します。皮膚表面に比較的近い層を走る静脈が拡張して起こるもので、主に美容的な問題として相談されるケースが多いタイプです。

多くの場合、クモの巣状静脈瘤と交通しており、これらを支える「栄養血管」とも呼ばれます。背景には、遺伝的な体質やホルモンバランスの変化、長時間の立ち仕事、加齢による血管の弾力性低下などが関与していると考えられています。

主な症状

網目状静脈瘤そのものは、痛みやだるさなどの自覚症状を伴うことはほとんどありません。 しかし、青く目立つ血管が脚に広がるため、スカートや短パンなどの服装をためらうなど、見た目のコンプレックスにつながるケースが多く見られます。

治療方法

治療の基本は硬化療法です。血管内に硬化剤を注入し、血管内壁に炎症を起こして癒着・閉塞させることで、徐々に目立たなくしていきます。

ただし、網目状静脈瘤は血管の太さや深さにばらつきがあるため、皮膚レーザー治療だけでは十分な効果が得られないこともあります。特に太い網目状血管には、硬化療法が適しています。

治療後は一時的に色素沈着が残ることもありますが、時間とともに薄れていくのが一般的です。どの治療方法を選ぶかは、血管の太さ、深さ、患者さんの希望を考慮して決定されます。

まとめ|その小さな違和感、見逃さないでください

足の血管が少し目立ってきた。夕方になると靴がきつく感じる。寝ている間に足がつる──。 そんな小さな変化を、「年齢のせいかな」「疲れているだけ」と、つい見過ごしてはいませんか?

下肢静脈瘤は、放っておくと徐々に進行し、だるさやむくみだけでなく、皮膚の色素沈着や湿疹、さらには皮膚潰瘍といった深刻なトラブルを引き起こすことがあります。 最初はほんのわずかな違和感でも、足の血管からのSOSかもしれません。

静脈瘤にはいくつかのタイプがあり、状態に応じた適切な対応が必要です。目に見える変化だけで判断することは難しく、正確な診断には専門医による超音波検査が欠かせません。

「こんなことで受診していいのかな」と迷う必要はありません。気になる症状がある方は、どうぞ早めにご相談ください。

下肢静脈瘤専門クリニック「目黒外科」のご案内

目黒外科は、下肢静脈瘤レーザー手術件数日本最多(2020年から5年連続)の実績を持つ、下肢静脈瘤専門クリニックです。

28年以上にわたり下肢静脈瘤治療に専念してきた院長が、診察・検査・説明・手術・フォローアップまで一貫して担当します。

完全予約制・日曜診療対応で、忙しい方でも安心してご来院いただけます。

足の静脈瘤が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

▼下肢静脈瘤のご相談・ご予約はこちらから▼

▶ 下肢静脈瘤専門クリニック「目黒外科」の詳細はこちら

院長著書のご紹介|下肢静脈瘤の治療と予防ガイド

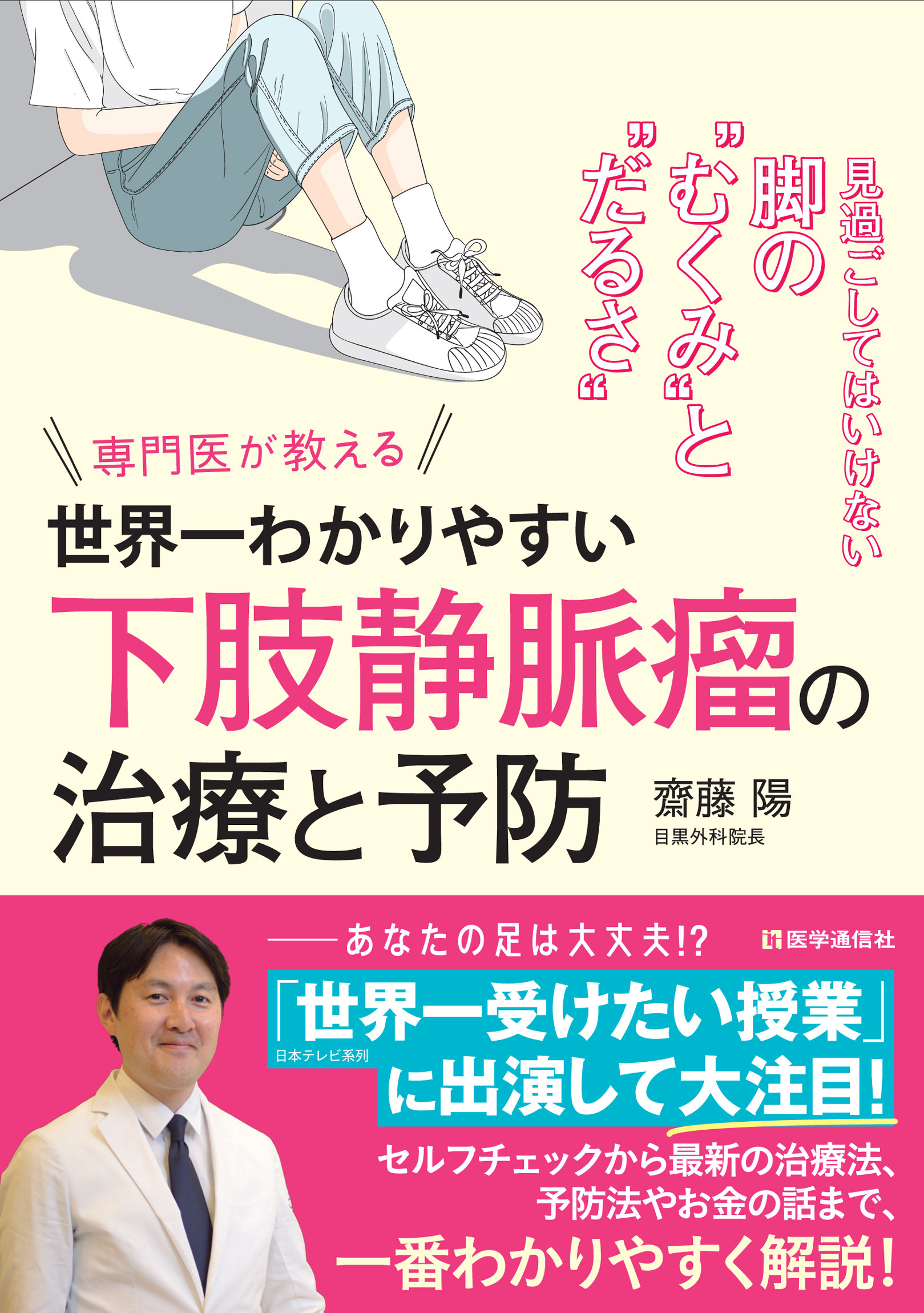

目黒外科 院長・齋藤 陽は、下肢静脈瘤に関する知識をまとめた書籍

『専門医が教える世界一わかりやすい“下肢静脈瘤”の治療と予防』(医学通信社)を執筆しています。

実際の治療例を交えながら、下肢静脈瘤の原因・症状・最新治療法・セルフケアについて、専門医がやさしく解説した一冊です。

下肢静脈瘤に悩む方、治療を考えている方にぜひ手に取っていただきたい内容となっています。

📚 下肢静脈瘤についてさらに深く知りたい方にぴったりの一冊です!