下肢静脈瘤の原因と症状を専門医が徹底解説|なぜ起こる?放置リスクは?

下肢静脈瘤とは?原因・メカニズムと超音波検査の重要性

この記事でわかること:

下肢静脈瘤がどのように発生するのか、その仕組みを医学的にわかりやすく解説します。

さらに、主な原因(立ち仕事・妊娠・遺伝・加齢など)と、初期症状から進行例までの具体的なサインについてもご紹介。

また、静脈瘤の診断に不可欠な超音波検査(エコー検査)の重要性と、早期発見・早期治療のメリットについても、専門医の視点から丁寧にお伝えします。

下肢静脈瘤とは?

足の血管がボコボコと浮き出た状態を「下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)」と呼びます。

“瘤”(りゅう)は「こぶ」を意味し、つまり静脈瘤とは静脈がこぶのように膨らみ、皮膚の表面に目立つようになった状態を指します。

当院に来院される患者さんも、まず足の血管の浮き出しや見た目の変化を気にして受診されるケースが非常に多く見られます。

しかし、この血管の膨らみは単なる美容上の問題ではありません。

背後には静脈の逆流(血液が本来の流れとは逆向きに落ちてしまう現象)が潜んでいることが多く、これが進行すると、足のだるさ、むくみ、こむら返り、さらに皮膚の炎症や潰瘍といった重篤な症状へつながる恐れもあります。

下肢静脈瘤は体が発する最初のサインであり、単なる見た目の変化として放置せず、原因となる血液の逆流を正しく診断し、適切に対応することがとても大切です。

【関連記事】下肢静脈瘤の症状・原因・治療法を徹底解説|放置するとどうなる?

静脈と下肢静脈瘤の関係

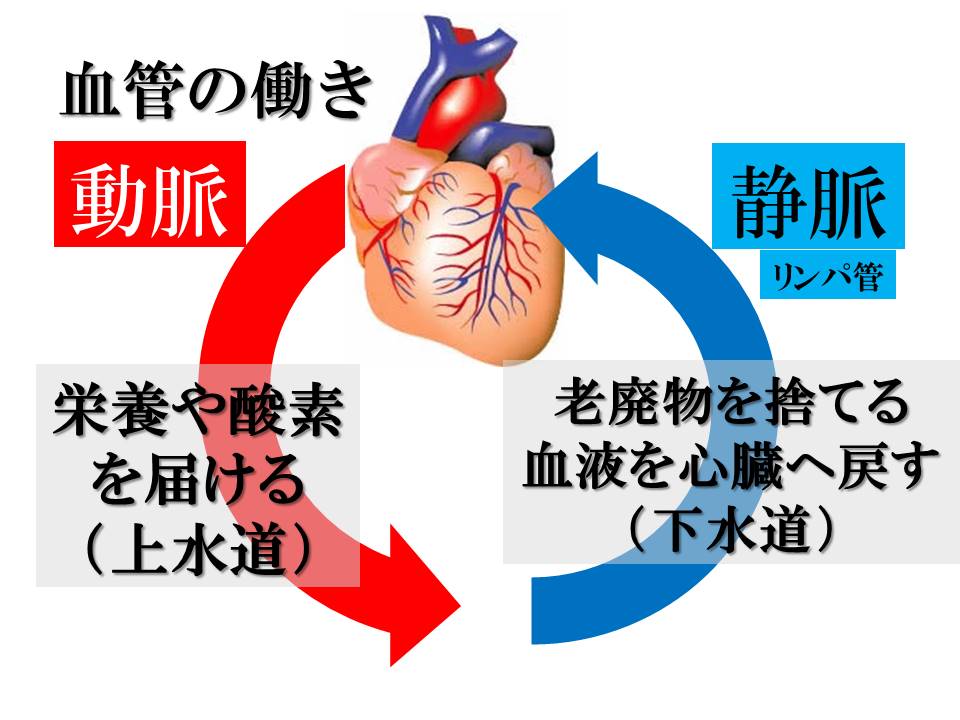

心臓から送り出された血液は、「動脈」という血管を通じて全身の細胞へ栄養や酸素を届けます。

この血液は、体の隅々で酸素や栄養を供給し、細胞が活動するためのエネルギー源となります。

しかし、役目を終えた血液は、老廃物や二酸化炭素などを多く含んだ「汚れた血液」となり、今度は「静脈」という別の血管を通って心臓へ戻るルートをたどります。

静脈は、例えるなら都市の下水道のような役割を担い、体内で発生した不要なものを回収して運び、最終的に肝臓や腎臓で処理される仕組みになっています。

このように、動脈と静脈はそれぞれ明確な役割分担をしており、健康な血液循環を支える重要なパートナーなのです。

足の静脈は、心臓よりも低い位置にあるため、地球の重力に逆らって血液を上へ運ばなければなりません。

特に立っているときには、心臓まで血液を押し戻すために、通常よりも大きなエネルギーと仕組みが必要となります。

この重要な役割を支えているのが、「静脈弁」と呼ばれる一方通行の扉です。

静脈弁は、血液が上向きに流れるときだけ開き、流れたあとすぐに閉じて逆戻りを防ぐ仕組みになっています。

まるで登山道に設置された「逆流防止ゲート」のように、段階的に血液を心臓へ押し上げる助けをしているのです。

この静脈弁が正常に働いている限り、私たちは重力の影響を受けることなく、血液循環を維持できているのです。

静脈還流の仕組み

血液を心臓に戻すために、足の静脈では二つの重要なメカニズムが働いています。

1. 上から吸い上げる仕組み

呼吸をするたびに胸腔内の圧力が変化します。特に息を吸ったとき、胸の中の圧力が低下(陰圧)することで、足の方から血液が引き寄せられるように上へと吸い上げられます。

この自然な吸引作用は、日常的に私たちの静脈還流を助ける大切な力になっています。

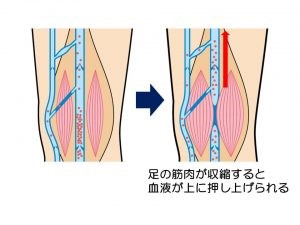

2. 下から押し上げる仕組み

歩いたりふくらはぎを動かしたりすると、足の筋肉が収縮し、静脈を外からポンプのように圧迫します。この圧力で血液は静脈弁を通りながら、少しずつ心臓方向へ押し上げられていきます。

ふくらはぎはこの強力なポンプ機能を持っていることから、「第二の心臓」とも呼ばれています。

この上下からの働きがうまく連携することで、私たちは重力に負けず、血液をスムーズに心臓へ送り返すことができているのです。

血液が落下しないための仕組み:静脈弁の役割

静脈の内側には、数センチごとに逆流防止のための「静脈弁」が設置されています。

この弁は、一方向にだけ開き、血液が上へと流れるときにだけ通過を許し、逆に流れ戻ろうとするとしっかりと閉じてブロックする仕組みになっています。

まるで段階的に設けられたチェックポイントのように、血液を少しずつ上へ押し上げ、着実に心臓へと送り返すサポートをしています。

この静脈弁が正常に働いている限り、私たちは重力に逆らう負担を感じることなく、静かに、スムーズに血液循環を維持することができています。

逆に、弁が壊れたり弱くなったりすると、血液が逆流し、足に滞留してしまうリスクが高まるのです。

下肢静脈瘤の原因とメカニズム

しかし、さまざまな要因によって静脈弁が壊れたり、正常に閉じなくなったりすると、血液は本来のルートを守れず、地球の重力に負けて逆流を起こします。

一度逆流が始まると、血液は静脈内に滞留し、血管内部に常に余分な圧力がかかる状態になります。

この「逆走」が日々繰り返されることで、静脈の壁はじわじわと押し広げられ、やがて正常な形を保てず、拡張・蛇行していきます。

そして時間の経過とともに、皮膚の表面にボコボコと浮き出る静脈瘤として、目に見える形で現れるようになるのです。

この静脈の異常な変形は、単なる見た目の問題にとどまらず、さらなる血流障害や皮膚のトラブルを引き起こす引き金となるため、決して軽視してはいけません。

静脈弁の機能低下を招く主な原因

長時間の立ち仕事や座り仕事

長時間、同じ姿勢で立ち続けたり、座り続けたりすることは、足の静脈に大きな負担をかけます。

立ち仕事の場合、重力によって血液が下半身に溜まりやすくなり、静脈弁にかかる圧力が増加します。血液のうっ滞が慢性化すると、弁が徐々に傷み、正常に閉じなくなるリスクが高まります。

一方、座り仕事も油断できません。ふくらはぎの筋肉が動かない状態が続くため、筋ポンプ作用(足の筋肉が血液を押し上げる働き)が低下し、静脈内に血液が滞りやすくなります。

つまり、立ちっぱなしも座りっぱなしも、どちらも血液循環を悪くし、下肢静脈瘤の発症リスクを高める原因となるのです。

【関連記事】立ち仕事の足のむくみ解消法|今日からできる3つの簡単ケア

妊娠・出産

妊娠・出産は、女性が下肢静脈瘤を発症しやすくなる大きなリスク要因のひとつです。

妊娠中は、赤ちゃんを育てるために母体の血液量が約30〜50%増加するといわれており、その結果、全身の静脈にかかる負担が大きくなります。特に足の静脈は重力の影響を強く受けるため、血液が滞留しやすくなります。

さらに、妊娠後期にかけて分泌が増える女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)には、血管壁を緩める作用があります。これにより静脈が拡張しやすくなり、静脈弁も緩んで逆流を起こしやすくなります。

そして、胎児の成長とともに大きくなった子宮が骨盤内の静脈を圧迫し、足から心臓へ戻る血液の流れが阻害されることで、下肢の静脈にさらに負担がかかります。

こうした複合的な要因が重なり合い、妊娠・出産を経験した女性は、下肢静脈瘤を発症するリスクが高まるのです。特に、2人目以降の妊娠で症状が目立つケースも少なくありません。

【関連記事】妊娠したら弾性ストッキングで下肢静脈瘤を予防しよう!

遺伝

遺伝も、下肢静脈瘤を発症しやすくする大きな要因のひとつです。

研究によると、親のどちらかに下肢静脈瘤がある場合、子どもも発症する確率が高くなることがわかっています。

両親ともに静脈瘤を持っている場合、遺伝による影響はさらに強くなり、約90%の確率で発症するともいわれています。

遺伝によって受け継がれるのは、静脈そのものの太さや血管壁の弱さ、静脈弁の構造的な脆さなどです。

生まれつき血管が伸びやすかったり、弁がうまく閉じにくい体質を持っていると、生活習慣にかかわらず若いうちから静脈瘤が出現するリスクが高まります。

特に女性の場合、遺伝的な素因に加えてホルモンバランスの影響も受けやすいため、家族に下肢静脈瘤の既往歴がある場合は、若いうちから意識して予防策を取ることが大切です。

【関連記事】下肢静脈瘤は遺伝する?家族歴がある方必見の医学的データと対策

加齢

加齢も、下肢静脈瘤の発症リスクを高める大きな要素です。

年齢を重ねるにつれて、静脈の壁を支えている弾性線維や平滑筋が徐々に弱くなり、血管自体のハリや弾力が失われていきます。

これにより、静脈は拡張しやすくなり、血管内の静脈弁も十分に機能できなくなるケースが増えてきます。

また、高齢になると筋肉量が自然に減少し、ふくらはぎのポンプ作用(血液を心臓へ押し上げる力)も弱まります。

その結果、下肢に血液が滞りやすくなり、さらに静脈弁への負担が増加してしまいます。

このように、加齢による血管の構造的な変化と、筋力低下による血流循環の悪化が重なることで、下肢静脈瘤のリスクは年齢とともに着実に高まっていくのです。

特に40代以降は自覚症状が現れ始めるケースも多いため、早めのケアや定期的なチェックが大切です。

肥満・便秘など

肥満や便秘などの生活習慣も、下肢静脈瘤の発症リスクを高める要因になります。

肥満により体重が増えると、骨盤内や下肢にかかる圧力が常に高くなります。

この持続的な静脈への圧迫が血液の流れを妨げ、血液が足に滞りやすい環境を作り出してしまいます。特に腹部肥満の場合、腹腔内圧が上昇し、足から心臓への血流をさらに悪化させる要因となります。

一方、慢性的な便秘も注意が必要です。排便時に強くいきむことで腹圧が一時的に急上昇し、骨盤内や下肢の静脈に強い負担がかかります。

この繰り返しが、静脈弁に過剰なストレスを与え、弁の機能低下や血液逆流を引き起こすリスクを高めると考えられています。

つまり、肥満や便秘はどちらも静脈に対する「内側からの圧力負荷」を増大させ、下肢静脈瘤の発症や悪化を促進する原因になるのです。

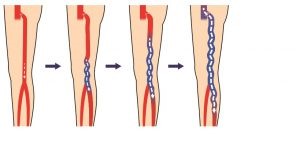

静脈瘤ができるメカニズム

静脈弁が壊れると、血液は本来流れるべき方向を保てず、重力に逆らえずに逆流を起こすようになります。

この逆流によって血液が静脈内に滞留(渋滞)し、通常よりも高い静脈圧がかかり続ける状態になります。

この血液の渋滞が慢性的に続くと、血管の壁はじわじわと押し広げられ、静脈が異常に拡張していきます。

さらに、拡張によって静脈弁自体も引き伸ばされ、もともとの機能をますます果たせなくなるため、逆流と拡張の悪循環に陥ります。

やがて、血管は皮膚表面近くまで膨らみ出し、正常な直線状を保てず、クネクネと曲がった蛇行状の静脈として目に見えるようになります。

これが、私たちが目にする下肢静脈瘤の正体なのです。

進行すると、見た目の変化だけでなく、足のだるさ、重さ、むくみ、さらには皮膚トラブル(色素沈着・皮膚炎・潰瘍)へと悪化するリスクも高まります。

静脈瘤の黒幕は見えない場所にある

皮膚表面に現れているボコボコとした静脈瘤は、あくまでも体の内部で起きている異常の「結果」にすぎません。

見た目だけを治そうとしても、本質的な問題は解決しないのです。

真の原因は、皮膚の奥深く、目には見えない場所にある静脈弁の故障にあります。

正常な静脈弁は血液が一方向に流れるようにコントロールしていますが、何らかの理由でこの弁が壊れると、血液が重力に負けて逆流を始め、静脈内に滞留してしまいます。

その結果、血管にかかる圧力が慢性的に高まり、静脈が拡張・蛇行し、最終的に皮膚表面に静脈瘤として現れてくるのです。

つまり、静脈瘤は「見える症状」であって、「隠れた血流障害」のサインにほかなりません。

見た目だけで判断せず、本当の原因を超音波検査で正確に把握し、適切な対策を取ることが重要です。

なぜ超音波検査が必要なのか?

超音波検査(ドップラー超音波検査)は、皮膚の表面から静脈の内部構造や血流の動きを直接観察できる非常に有効な検査方法です。

専用のプローブを足に当てることで、静脈の太さや弁の状態、そして血液が正しい方向に流れているか、あるいは逆流しているかをリアルタイムで確認することができます。

血液の逆流が見つかった場合には、どの静脈に問題があるのか(大伏在静脈、小伏在静脈、側枝静脈など)、そして逆流がどれくらい進行しているか(軽度〜重度)を正確に把握することが可能です。

この詳細な情報をもとに、患者さん一人ひとりに最適な治療計画(血管内治療、硬化療法、保存療法など)を立てることができます。

見た目の変化だけでは判断できない隠れた血流障害を見逃さないためにも、超音波検査は下肢静脈瘤の診断に欠かせない重要なステップなのです。

まとめ|早期発見・早期対策が重要です

足の血管が浮き出てきた、だるさやむくみを感じる──それは体からのサインかもしれません。静脈瘤は放置すると進行し、皮膚炎や潰瘍といった深刻な合併症を引き起こすリスクもあります。

「まだ軽症だから」と油断せず、気になったら早めに超音波検査を受けましょう。

当院では、経験豊富な専門医が丁寧に診断・治療を行っています。まずはお気軽にご相談ください。

下肢静脈瘤専門クリニック「目黒外科」のご案内

目黒外科は、下肢静脈瘤レーザー手術件数日本最多(2020年から5年連続)の実績を持つ、下肢静脈瘤専門クリニックです。

28年以上にわたり下肢静脈瘤治療に専念してきた院長が、診察・検査・説明・手術・フォローアップまで一貫して担当します。

完全予約制・日曜診療対応で、忙しい方でも安心してご来院いただけます。

足の静脈瘤が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

▼下肢静脈瘤のご相談・ご予約はこちらから▼

▶ 下肢静脈瘤専門クリニック「目黒外科」の詳細はこちら

院長著書のご紹介|下肢静脈瘤の治療と予防ガイド

目黒外科 院長・齋藤 陽は、下肢静脈瘤に関する知識をまとめた書籍

『専門医が教える世界一わかりやすい“下肢静脈瘤”の治療と予防』(医学通信社)を執筆しています。

実際の治療例を交えながら、下肢静脈瘤の原因・症状・最新治療法・セルフケアについて、専門医がやさしく解説した一冊です。

下肢静脈瘤に悩む方、治療を考えている方にぜひ手に取っていただきたい内容となっています。

📚 下肢静脈瘤についてさらに深く知りたい方にぴったりの一冊です!